Продолжение книги "Цфат - мистический город искусств". Начало: глава 1, глава 2, глава 3, глава 4, глава 5.

В 1980-е годы начался постепенный закат цфатского «квартала художников». Этот процесс невозможно объяснить какой-либо одной конкретной причиной, — речь идет о сочетании разных факторов, наслоившихся один на другой. Во-первых, с течением времени, когда художники «поколения основателей» становились старше, здоровье не позволяло им, как в молодости, делить свою жизнь между Цфатом и Тель-Авивом. Одни художники постепенно уходили из жизни, другие уже не могли вести столь же интенсивный образ жизни, как прежде. К концу 1970-х годов Мордехаю Авниэлю, Ционе Таджер, Шимону Корчмару, Йосефу Косоноги и Милии Лауфер было уже за семьдесят. Их дети и внуки, за редкими исключениями, жили за пределами Галилеи, и пожилые художники, стремясь быть поближе к родным, оставляли свои цфатские мастерские и перебирались в центр страны.

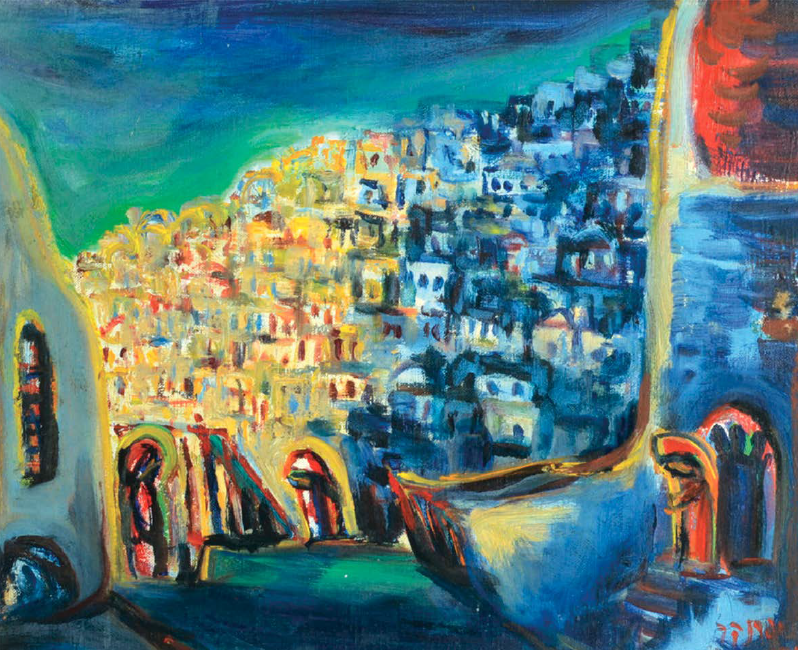

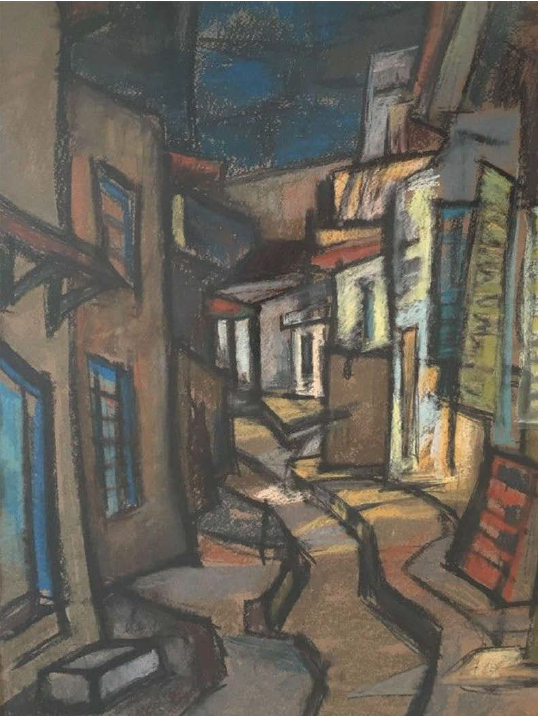

Вторым крайне важным фактором было изменение самой иерархии ценностей в израильском искусстве. Основатели цфатского «квартала художников» принадлежали к поколению, чьи эстетические ориентиры сформировались в 1920-е, самое позднее — в 1930-е годы. Большинство из них работало на стыке пост-импрессионизма, фовизма и экспрессионизма, а Яаков Эйзеншер — под сильным влиянием кубизма. Ни один из них не был художником-абстракционистом, и хотя на творчество некоторых из них оказал определенное влияние ташизм, оно не было доминирующим.

Эти художники писали пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые композиции, оставаясь в рамках традиций фигуративной живописи. Однако, уже в 1948 году в Израиле возникла группа художников «Новые горизонты», члены которой, находясь под сильным влиянием веяний, доминировавших тогда в американском искусстве, все больше уходили от фигуративной живописи к абстрактной49. Чем больше Нью-Йорк вытеснял Париж с позиции центра мирового искусства, тем сильнее «Парижская школа» вытеснялась из израильского искусства. Из художников, в разные годы работавших в Цфате, в «Новые горизонты» входили Моше Кастель, Яаков Векслер и Цви Меирович, и в особенности первые двое кардинально изменили собственный стиль, «выкорчевывая» из него фигуративность (кстати сказать, Яаков Векслер в 1980-е годы проделал обратный путь, вернувшись к творческому почерку, отличавшему его до всех этих метаний).

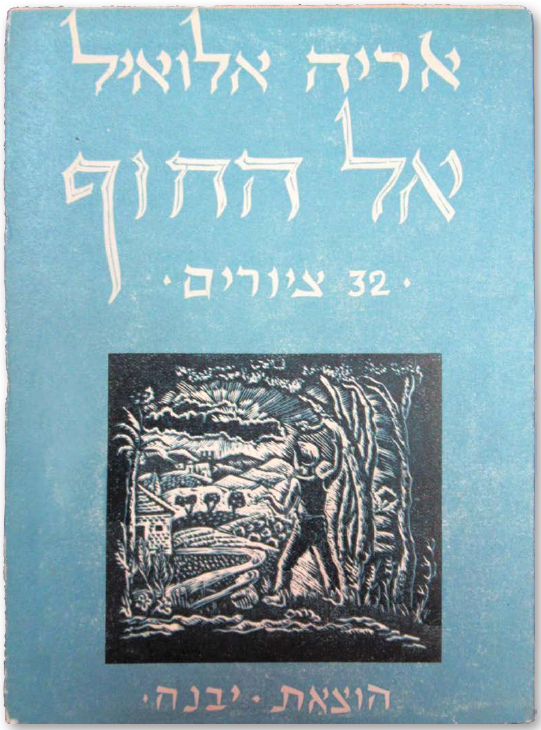

свидетельствует эта книга, изданная в 1971 году,

подписанная всеми ими совместно и преподнесенная супруге художника Мулы Бен Хаима —

поэтессе Ривке Басман Бен Хаим — в связи с получением ею премии имени Яакова Фихмана.

Художники Цфата оставались верными другим традициям, которые самопровозглашенные лидеры израильского искусства стремились сбросить с «корабля современности». С течением времени стилистические расхождения между художниками Цфата и тель-авивским мейнстримом, по меткому выражению Рональда Фурера, «проделавшим путь от пост-импрессионизма к пост-сионизму»[50], всё росли.

Третьим фактором, который нужно принять в расчет, стала проблема художественного образования и творческой преемственности. Во второй половине 1920-х годов Исаак Френкель-Френель открыл художественную школу под эгидой Федерации профсоюзов в Тель-Авиве. Среди тех, кто занимался в этой школе, были Мордехай Леванон, Йосеф Косоноги, Авигдор Стемацкий, Циона Таджер и другие живописцы, обосновавшиеся в 1950-е годы в «квартале художников» в Цфате. Это была первая в Палестине/Эрец-Исраэль студия, ориентировавшаяся на достижения нового искусства, развивавшиеся в то время в Париже, откуда сам Исаак Френкель-Френель вернулся незадолго до этого[51]. Некоторое время Исаак Френкель-Френель преподавал также и в Школе искусств и ремесел «Бецалель» в Иерусалиме, где у него учился и Моше Кастель, бывший одним из основателей цфатского «квартала художников».

В 1950 е годы Исаак Френкель-Френель мечтал о создании в Цфате художественного института, который стал бы альтернативой и Академии «Бецалель», и тель-авивскому Художественному институту, которому в 1951 году было присвоено имя его основателя Аарона Авни (сам Исаак Френкель-Френель рассказывал об этих планах в 1952 году в беседе с корреспондентом газеты «Давар» («Слово») [52]). Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Даже когда в 1970 году в Цфате под эгидой Университета Бар-Илан был основан региональный колледж, в нем не открыли ни факультета, ни даже кафедры рисунка, живописи или искусствоведения.

Несмотря на то, что в Цфате можно было открыть ведущее учебное заведение в Израиле в сфере искусства, в котором своим мастерством могли бы поделиться едва ли не лучшие художники страны, эта возможность была, к сожалению, упущена. У отдельных художников Цфата, конечно, были ученики, с которыми они занимались в индивидуальном порядке, но упорядоченный учебный процесс налажен не был, как не было и молодежи, постоянно учившейся живописи, графике, скульптуре или чеканке. Когда первое поколение художников уходило из жизни или покидало Цфат, некому было его заменить.

Четвертый фактор — невозможность обеспечить художникам Цфата тот статус, к которому они стремились. Ведь живописцам, графикам и скульпторам нужно не толь- ко где-то и на что-то жить, но также важно выставляться, причем желательно не только в своей стране, но и за рубежом. Цфат был и оставался небольшим провинциальным городком, и его муниципальные власти имели возможности несравнимо меньшие, чем власти в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.

В этих трех городах художникам присваивались наиболее значимые награды: премия имени Меира Дизенгофа — в Тель-Авиве, имени Мордехая Иш-Шалома — в Иерусалиме, имени Германа Штрука — в Хайфе. Там же находятся крупнейшие музеи: Тель-Авивский музей искусства, Израильский музей в Иерусалиме, «Дом имени Шагала» в Хайфе. Кроме того, в Иерусалиме и Тель-Авиве есть выставочные залы Дома художника. Все эти организации, пусть и нечасто, но все же издают различные ретроспективные каталоги, о которых мечтает каждый художник.

Арье Алвейля (1940 г.)

Так и не появился в Цфате художественный музей, в котором хотели собрать лучшие произведения художников работавших в городе. На сегодняшний день единственным общественным экспозиционным пространством остается выставочный зал в здании бывшей мечети, предоставленный муниципалитетом еще семьдесят лет назад. Но все эти годы там проходили и проходят исключительно временные выставки, никакой постоянной коллекции так и не сформировалось. Что же касается краеведческого музея по истории Цфата, созданного в 1980 году Иехезкелем Хамеири, предки которого прибыли в Цфат из Ирана после разрушительного землетрясения 1837 года, и ныне носящего его имя — Бейт Хамеири, то в нем нет никакой художественной коллекции. Клуб «Мило», который в течение полутора десятилетий служил общинным домом «кварталу художников», в итоге был закрыт. Его здание потребовала и получила под свои нужды Федерация профсоюзов, однако средства на ремонт не были выделены, и помещение, где можно было бы создать художественно-мемориальный музей, фактически пустует.

Многие годы шли разговоры о том, что после кончины художников в их домах должны открываться музеи, посвященные их творчеству, но на сегодняшний день музеем стал лишь дом, в котором работал Исаак Френкель-Френель. Даже этот единственный музей был создан и поддерживался не государством и не муниципалитетом Цфата, а вдовой и сыном художника. Никакой выставочной, научно-исследовательской или издательской деятельности в этом музее, конечно, не ведется. Уроженец Цфата Яаков Хадад, который после смерти художника Исаака Френкеля-Френеля женился на его вдове Илане и оставался ее мужем до кончины Иланы в 2008 году, ныне поддерживает работу музея.

(архивное фото)

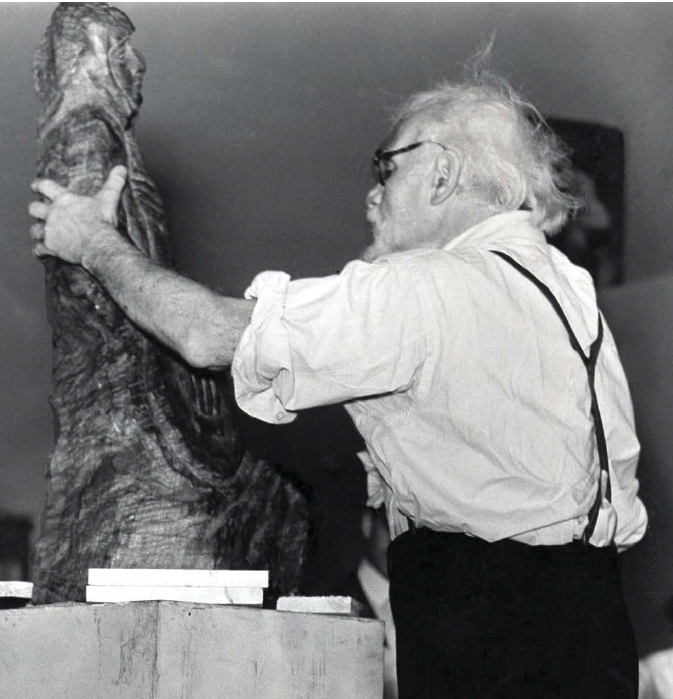

Ханох Генрик Глиценштейн, 1940 г.

К дому скульптора Моше Ципера примыкал замечательный сад, наполненный его скульптурами. И дом, и сад Моше Ципер завещал муниципалитету Цфата с тем толь- ко, чтобы там был создан общедоступный музей. Однако муниципалитет проигнорировал и посмертную волю скульптора, и переданные им городу в дар произведения[57]. К настоящему времени дом стоит заброшенным, а сад скульптур порос бурьяном.

И этот пример, к сожалению, далеко не единичен. Наследники некоторых художников, завещавших свои работы и жилье муниципалитету Цфата ради сохранения их творческого наследия, годами судятся с городскими властями, по вине которых это наследие фактически обречено на гибель. Хуже того: бывший заместитель мэра Цфата Реувен Саде был обвинен в краже двадцати трех картин, подаренных в 1953–1969 годах муниципалитету Цфата на создание художественного музея. В июне 2012 года чиновник был приговорен к смехотворному наказанию — десяти месяцам тюремного заключения условно и штрафу всего в тридцать тысяч шекелей (стоимость лишь одной из украденных работ — «Цирка» авторства Мане-Каца — значительно превышала сумму штрафа; а сами работы так и не были возвращены). В собственности муниципалитета Цфата находились восемь картин Мане-Каца: шесть из них были похищены в 2005–2007 годах и до сих не найдены; две оставшиеся картины были вывезены из Цфата и переданы в Музей Мане-Каца в Хайфе[58].

Пятая проблема заката «квартала художников» стала следствием внутрикорпоративной политики. С самого начала художники установили крайне высокие требования для тех, кто хотел вступить в их сообщество. Для того чтобы стать членом Союза художников Цфата, необходимо было предварительно вступить во всеизраиль- скую Ассоциацию художников и скульпторов, а, кроме того, иметь в Цфате либо дом, либо квартиру в собственности или на условиях долгосрочной аренды. Такие непростые требования были призваны обеспечить высокий статус цфатской корпорации художников, но с течением времени они несомненно стали тормозом для ее развития.

Не стоит забывать, что в первые годы после окончания Войны за независимость художники получали заброшенные дома от муниципалитета Цфата бесплатно. Впоследствии подобные подарки уже никому не делались, и дома надо было покупать, а многим художникам, в том числе весьма талантливым, это было не по карману.

Думается, что основатели цфатского «квартала художников» вряд ли сами смогли бы преодолеть имущественный ценз, ставший преградой для немалого числа их талантливых коллег, работавших в Цфате в последующие годы. Когда художники уезжали из Цфата (или уходили из жизни), то они (или их наследники) не отдавали эти дома даром более молодым коллегам, а продавали их тем, кто был готов предложить наилучшую цену. В результате в «квартале художников» селились люди, не имевшие к искусству никакого отношения.

К тому же сами дома многократно ремонтировались и расширялись, достраивались и перестраивались, и сегодня их внешний вид и интерьеры выглядят совсем иначе, чем в 1950‑е — 1970-е годы. Впрочем, новые мастерские продолжали открываться и в 1990-е, и в 2000-е годы. Среди живших и работавших в Цфате художников было много выходцев из Советского Союза, прибывших в Израиль в ходе «большой алии». В их числе следует особо выделить Роберта Розенберга, Наталью Гончарову-Кантор и Вениамина Клецеля (Первый, кстати, живет и работает в Цфате и поныне). Однако эти люди, каким бы талантом они ни обладали, не имели широкой известности и не могли вернуть «кварталу художников» былую славу.

Шестой фактор: существенную роль сыграло изменение социально-демографического состава населения города. Цфат, если принять во внимание его статус как одного из четырех святых для иудаизма городов в Палестине/Эрец-Исраэль, привлекает все большее число ортодоксальных жителей, отношение которых к изобразительному искусству колеблется в диапазоне от равнодушия к откровенной враждебности. Существование в «их» городе целого «квартала художников» религиозных ортодоксов не радует, а, учитывая рост числа представителей ультраортодоксального сектора в органах власти Цфата, то можно понять, почему город, и без того не относящийся к числу обеспеченных и социально благополучных, мало заинтересован в том, чтобы вкладывать средства, которых и так хронически не хватает, в развитие «квартала художников» и увековечение памяти его бывших жителей.

В начале 1970 х годов общий номерной фонд гостиниц Цфата превышал тысячу комнат. Однако в начале 1980-х он сократился до 541, а в начале 1990‑х — до 106. Из четырнадцати гостиниц в городе остались лишь три[59]. В 1950-е — 1970-е годы наиболее распространенной формой проведения отпуска израильской семьи, принадлежавшей к среднему классу, была поездка на пару недель в санаторий в Цфат, откуда было принято возвращаться с одной или несколькими картинами, купленными у местных художников. Большинство посетителей заходили в художественные мастерские и галерии Цфата по той причине, что находились в городе в отпуске. Перестав проводить отпуск в Цфате, они прекратили посещать и его галереи.

Недавно в Цфате был создан очень своеобразный музыкальный колледж, в котором изучаются персидская, турецкая и арабская музыка. А еще, начиная с 1987 года, каждое лето в течение нескольких дней в городе проходит фестиваль еврейской народной инструментальной (клейзмерской) музыки, художественным руководителем которого является известный израильский скрипач Эяль Шилоах. Сам он, однако, живет не в Цфате, а в ближайшем пригороде Тель-Авива. Музыканты из Израиля и других стран тоже приезжают в Цфат на фестиваль лишь на несколько дней. В отличие от художников, значительная часть которых жила в Цфате постоянно, а другие приезжали в город на несколько месяцев, музыканты приезжают в город только на гастроли.

И сегодня в Цфате работает немало серьезных художников, однако никто из них и близко не занимает такого положения в израильском искусстве, которое занимали Исаак Френкель-Френель, Моше Кастель, Мордехай Леванон или Менахем Шеми, не говоря уже о Реувене Рубине. А желание угодить вкусам нынешних гостей Цфата побуждает многих местных художников к созданию откровенно китчевых работ, которые можно с большим трудом отнести к искусству.

Все вышеперечисленные перемены и факторы в целом оказали и продолжают оказывать негативное влияние на цфатский творческий квартал, который ныне находится на периферии художественной жизни Израиля.

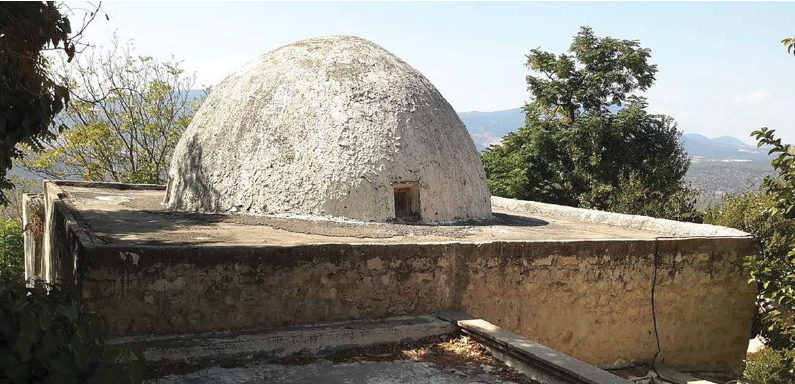

Фото Михаила Драйшпица

Фото Михаила Драйшпица

Фото Михаила Драйшпица

Фото Михаила Драйшпица

Источники:

50. См.: Ronald Fuhrer, Israeli Painting: From Post-Impressionism to Post-Zionism (Woodstock — New York—London: The Overlook Press, 1998).51. См.: Алек Д. Эпштейн, Подвижники Монпарнаса. Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители. — Иерусалим— Санкт-Петербург: Деан, 2020. — С. 454–455.

52. Цит. по: Михаль Орбах, «Волшебство света и цвета— квартал художников». — С. 237.

53. См.: Авраам Яари, Страна Израиля в письмах и воспоминаниях XVII–XX веков. — Т. I, С. 101.

54. См.: Музей искусства книгопечатания в Цфате. — Цфат, 1961 [на иврите].

55. См.: Михаль Орбах, «Волшебство света и цвета— квартал художников». — С. 227–228.

56. См. беседу Рафи Корцберга с Яаковом Хададом «Ностальгическая встреча в Цфате» // портал Artportal.co.il, 3 июня 2012 г. [на иврите].

57. См.: Михаль Орбах, «Волшебство света и цвета — квартал художников». — С. 222–224.

58. См.: Эли Ашкенази, «Суд завершен, загадка исчезновения картин— не разгадана» // Ха’арец, 15 июня 2012 г. [на иврите].

59. См.: Эли Шиллер, «Туризм в Цфате» // Цфат и его достопримечательности, под ред. Эли Шиллера и Габриэля Баркаи. — Иерусалим: Ариэль, 2002). — С. 29–31 [на иврите].

60. См. там же.