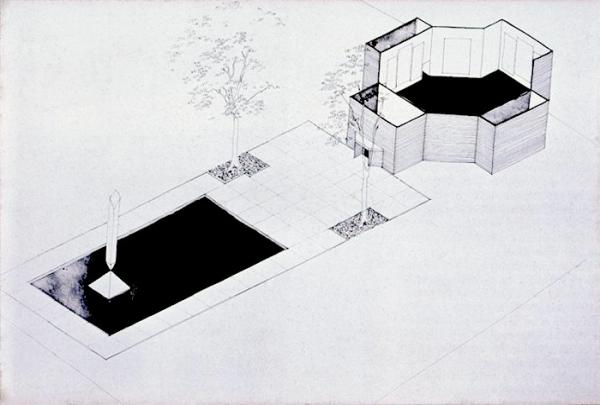

В Хьюстоне, в маленьком квартале средней руки, на тихой улочке под сенью дубов, стоит скромная Часовня Ротко, рядом с ней — широкий газон, стена нестриженых бамбуковых зарослей и зеркальный пруд, посреди которого высится «Сломанный обелиск» — внушительная стальная монументальная скульптура Барнетта Ньюмана. Сочетание неброской часовни — светло‑коричневой кирпичной постройки без окон — с несколько грубоватым «Обелиском» поначалу разочаровывает. Но серия картин Ротко в часовне ни больше, ни меньше как переворачивает твое сознание, а затем, когда первая эмоциональная реакция слегка уляжется, можно поразмышлять о четко продуманной архитектуре зала и нюансах работы живописца.

Архитектурный облик часовни, близкий к брутализму, хорошо сочетается с чувственными, болезненно‑уязвимыми «цветовыми полями» на картинах. В зале ощущаешь себя словно бы внутри ночного пейзажа, написанного художником, — в лесу, где сквозь сень ветвей сочится лунный свет. Даже днем эти картины навевают ночные ощущения: тишина, уединенность, загадочность. Темнота на полотнах словно бы акцентирует свет и позволяет причаститься к сиянию часовни. Да, картины темные, но эти геометрические формы, переходящие от полупрозрачности к матовости и обратно, источают молочное сияние и захватывающие переливы тонов и цветовых температур.

С того момента, как появился ее замысел, часовня обещала убежище самому Ротко, который жаждал найти новую обстановку за пределами ядовитого мирка нью‑йоркских художников, нуждался в заботе, чтобы сделать следующий шаг на своем творческом пути. Хотя к середине 1960‑х Ротко достиг колоссального успеха, оказалось, что ему все труднее находить удовлетворение или азарт в повторении пройденного, когда он выставлял и продавал повторы предыдущих работ. Часовня дала Ротко шанс наметить себе и осуществить одну из последних целей позднего этапа его творчества — а именно, создать нечто вроде замкнутого круга картин, написанных для конкретного пространства и размещенных в этом пространстве перманентно, создать цикл, который воздействовал бы на подсознание посетителей сильнее, чем предыдущие вещи.

Восьмиугольная часовня проектировалась по образу греческого креста и вначале задумывалась как римско‑католическая: Ротко первое время ориентировался на византийский собор Св. Марии Ассунты на венецианском острове Торчелло. Однако эта часовня вряд ли напоминает североитальянские базилики: нет ни золотого купола, ни мозаичного изображения Богоматери с младенцем Иисусом, ни колокольни. И все же в часовне определенно сохраняется христианская аура. Три картины Ротко представляют собой триптихи, а эта форма была придумана в Средние века для раскладных алтарей, на которых наглядно, в канонической форме изображалось Распятие. Пожалуй, самый поразительно христианский жест во всей часовне можно найти на двух из трех триптихов, почти идентичных между собой. В обоих триптихах (последовав какому‑то бесцеремонному замечанию, прозвучавшему, когда полотна были уже закончены) Ротко решил приподнять центральную часть примерно на шесть дюймов; в контексте часовни, где царит аскетичная простота, это композиционное решение привлекает внимание и кажется дерзкой отсылкой к христианскому кресту.

Что же привело Марка Ротко — еврея, который, правда, не практиковал иудаизм — в сторону католицизма, и почему‑то именно в Хьюстон? Концепция часовни была разработана легендарными хьюстонскими филантропами — супругами де Мениль, Джоном и Доминик, которые интересовались экуменическим течением христианства и решили создать зал‑святилище для молитв и медитаций, который годился бы последователям всех религий. Вскоре после открытия часовни Джон де Мениль написал: «Без сотрудников, без организованных программ, просто благодаря тому, что ее двери распахнуты 8 часов в день, [часовню] выбирают, чтобы обрести покой, предаться тихому созерцанию и помолиться». Ныне в совете директоров часовни председательствует Кристофер Ротко, весьма харизматичный и одаренный сын Марка, и часовня все время используется для обрядов бракосочетания, поминальных церемоний, крестин, философских дискуссий, коллоквиумов, самых разнообразных духовных действ и музыкальных концертов.

Другой вопрос, до какой степени Ротко верил в миссию часовни; вполне можно вообразить скептицизм категоричного, склонного к депрессии еврейского художника, который взялся за проект христианской церкви вместе со знаменитым архитектором, который был известен своей надменностью и симпатиями к немецко‑фашистским диктаторам. И все же де Менили считали, что зал с работами Ротко обретет общечеловеческую духовную силу, и отважно увели своего любимого абстрактного экспрессиониста из мирской жизни в духовность. Сегодня, когда многие люди идут в часовню, словно притягиваемые магнитом, и без малейших колебаний упоенно отдаются ее сакральным вибрациям, другие топчутся на месте, вцепившись в свои айфоны, коврики для йоги и кредитные карты, почесывая в затылке. Кажется, картина слишком благостная, чтобы быть реальной.

Что ж, действительно, отчасти разгадка — в силе денег. «С деньгами всего можно добиться», — это не просто слова. С деньгами можно кое‑чего добиться даже от Б‑га. Поэтому не стоит удивляться, что материальная помощь поступала (и до сих пор поступает) от де Менилей, которые вплоть до 1997 года, когда умерла Доминик (Джон ушел из жизни в 1973‑м), были одними из богатейших меценатов. Доминик де Мениль унаследовала богатство нефтепромышленников Шлюмберже, вышла замуж за банкира Джона де Мениля, и в 1932 году супруги переселились из Франции в Хьюстон. Джон быстро сделал карьеру в семейной фирме жены — руководил подразделениями «Шлюмберже» на Ближнем Востоке, Дальнем Востоке и в Латинской Америке. Пускай компания «Шлюмберже» вроде бы на хорошем счету у экологов, а семья де Мениль известна своим альтруизмом и чрезвычайной щедростью, слова «Техас», «нефть» и «Ближний Восток» наверняка заставят многих поморщиться, даже в мирной маленькой Часовне Ротко.

Hickey-Robertson, courtesy of the Menil Collection

В своей недавно опубликованной книге «Марк Ротко: Изнутри» (вышедшей в издательстве Йельского университета) Кристофер Ротко затрагивает тему влияния иудаизма на творчество своего отца. Но чувствуется, что автору не хочется обсуждать эту тему, и его сдержанность резонна, так как было бы почти мучительно посмертно приписывать Марку Ротко те идентичность и вероисповедание, которые при жизни он столь целенаправленно и успешно отрицал. Хотя Кристофер Ротко признает, что сущность абстрактного экспрессионизма, возможно, чем‑то сродни Талмуду (вопрошает: «Может быть, стиль Ротко — абсолютно абстрактные цветовые поля — восходит к библейскому запрету «Не сотвори себе кумира» — то есть, к запрету на изображение человеческой фигуры?»), но в конце концов отвечает, что это не имеет значения; такова жестокая отповедь тем евреям в разных странах, которым хотелось бы провозгласить Марка Ротко их личным пророком мистического модернизма. Кристофер глубоко убежден в своей правоте и учитывает тот факт, что Марк Ротко не практиковал иудаизм и в его статьях или живописи нет никаких четких признаков того, что он когда‑либо считал себя творцом прогрессивной еврейской культуры.

Chronicle/Gary Fountain

Скорее всего, это Карл‑Густав Юнг принес нам «поп‑каббалу», позаимствовав еврейский мистицизм для своей знаменитой книги «Человек и его символы». Но если это так, то дорогу Юнгу проложил Гершом Шолем — рожденный в Германии философ, историк и сионист, автор основополагающих исследований каббалы и еврейского мистицизма, где эти темы рассматриваются с позиций современной науки. По версии Шолема, каббала возникла в средневековой Испании, когда в «Зоар» — пытливый комментарий к Пятикнижию Моисея — были вписаны размышления о Воле, Мудрости, Понимании, Доброте, Суждении, Красоте, Величии, Великолепии, Основании и Царстве. Именно в «Зоаре» изложено учение об искре Б‑жественного света, которая дана человечеству, и изначальном Адаме, наделенном единством противоположностей.

Шолем исследует, как каббалистический мистицизм, метафизика и космология возникли в ответ на более рациональное понятие Б‑га (то, которое сложилось под влиянием учений Сократа и Платона) — далекого и недоступного божества. Вскоре в Провансе, Кастилии и Жероне несколько радикальных раввинов затеяли полемику, которая продолжалась, пока испанские власти в 1492 году не издали «Эдикт об изгнании» и католические монархи не выдворили евреев‑сефардов из Испании. (Этот эдикт был официально отменен только в — подумайте‑ка! — 1968 году.) Примерно спустя 400 лет, в 1933 году, в Швейцарии впервые состоялась конференция клуба Эранос, на которой предполагалось собрать вместе исследователей различных религий. Среди участников был и Шолем. Там ему дали возможность представить его исследования иудаизма, после чего появились многочисленные публикации в немецких и английских научных журналах, и исследования каббалы впервые получили широкую известность среди религиоведов и психологов.

Шолем и Юнг были знакомы лично, но вопрос об их взаимном влиянии — весьма сложный. Когда начал усиливаться нацизм, Юнг стал утаивать факт влияния еврейских мыслителей на свои теории; собственно, в 1930‑е годы он позволил себе много антисемитских высказываний, которые позднее взял назад или опроверг. В 1928 году — возможно, из‑за обострившейся конкуренции с Фрейдом — Юнг написал: «Совершенно непростительная ошибка — принимать выводы еврейской психологии как правомерные в общем и целом». Но в 1934 году — возможно, благодаря общению с Шолемом на конференции Эранос — Юнг выразил признательность народу, который, по сути, разделял его сумасбродные идеи. «Я набрел на впечатляющую доктрину, — написал он, — которая придает значимость статусу человека, облагороженному воплощением. Я рад, что могу сослаться хотя бы на один голос в поддержку моего скорее непроизвольного манифеста». В другой раз Юнг признается в письме к другу, что «глубоко окунулся в историю еврейского ума», чтобы перейти границы «еврейской ортодоксальности и углубиться в подпольные труды хасидизма /…/, а затем и в лабиринты каббалы».

А что представлял собой этот висевший в воздухе туман юнгианства? Теории Юнга были, помимо всего прочего, эманациями каббалы, гностицизма и алхимии, которыми на основе колоссальной эрудиции подпитывалась христианизированная, модернизированная разновидность мистицизма. Вот стержневая идея: Бог редуцируется до внутренней божественной искры в изначальном человеке, а религиозный опыт обретается, если обратить свои мысли внутрь, на свое «я». И действительно, Юнг, практикуя свою алхимию особого сорта, извлекал из каббалы золото — самородок за самородком: например, «микрокосм — зеркало макрокосма», «Бог непознаваем и бесконечен», «космические события можно накликать и связать с динамикой наших душ» и другие мысли.

Часовню Ротко можно рассматривать как идеальное здание для практических исследований Карла‑Густава Юнга и/или Гершома Шолема, ибо она, как представляется, олицетворяет стремление познать разрыв между трансцендентальным и конкретным опытом. Архетипы — или, в случае Ротко, картины — не просто экспрессивные религиозные символы, но также механизм и средство подлинного трансцендентального симбиоза. Но Ротко не вполне одобрял трансформирующиеся архетипы Юнга. В своем эссе «Романтиков побуждали» (1947) Ротко пишет:»… архаический художник /…/ находил нужным создавать группу посредников, чудовищ, гибридов, богов и полубогов» примерно таким же образом, как современный человек нашел посредников в фашизме и коммунистической партии. «Без чудовищ и богов, — пишет Ротко, — искусство не может разыграть драму». Осторожность Ротко можно сравнить с критикой Вальтера Беньямина в адрес Юнга (или «войной» с ним) в письме от 1937 года к его близкому другу Шолему: Беньямин утверждал, что «идет на штурм» доктрин Юнга, его архаических образов и теории коллективного бессознательного после того, как обнаружил, что Юнг оказывал «национал‑социализму вспомогательные услуги».

Писатель, куратор и архитектор Александер Горлин в своей недавней книге «Каббала в искусстве и архитектуре» («Пойнтед Лиф Пресс»), к изданию которой была приурочена выставка в галерее Сандры Геринг «Свет и пространство вакуума», храбро спускается «вниз по кроличьей норе» каббалы. Он вылавливает каббалистические аллюзии у Ротко и Барнетта Ньюмена, а также в архитектуре Луиса И. Кана, не говоря уже о таких нееврейских архитекторах, как Ле Корбюзье. В интервью «Метрополису» от 2013 года Горлин дразнит наше воображение, сравнивая понятие цимцум («пустоты, вакуума») в каббале с картинами Ньюмана из цикла «Застежки‑молнии» и с центральным водным каналом в здании Института Солка, спроектированном Каном.

В своем исследовании Горлин также раскопал мало кому известную работу Ротко 1928 года. Это нарисованная от руки карта древнего Иерусалима для книги некоего Льюиса Брауна «Графическая Библия». Этот проект пришелся на самое начало творческого пути Ротко и закончился некрасивым судебным иском. Биограф Ротко Джеймс Э. Б. Бреслин пишет: «При разбирательстве иска набралось семьсот страниц показаний, в том числе триста страниц показаний самого Ротко — это самый обширный документ о Ротко в молодости, которым мы располагаем. Еще важнее, что тяжба между Ротко и Брауном обнажила много глубинных проблем идентичности Ротко: вопросы типа “кто он”, “кто он в отношении власти”, “кто он в качестве художника”, “кто он в качестве русского еврея в Америке”».

Энни Коэн‑Солаль, которая с недавних пор тоже занялась биографией Ротко, рассматривает отношения Ротко с иудаизмом в своей книге «Марк Ротко: к свету в Часовне» (опубликована в йельской серии «Жизнь евреев»). Коэн‑Солаль утверждает, что Ротко на протяжении всей жизни держался ортодоксальных еврейских обычаев своего отца и своего собственного талмудического образования. В одном из разделов книги Коэн‑Солаль называет «первичным восприятием» вечеринку, которую Ротко устроил в своей мастерской в 1969 году: по свидетельству Роберта Мазеруэлла, тогда Ротко повесил свои картины в круг и на протяжении всего вечера стоял в центре этого круга, «словно бы это место было наделено какой‑то тотемной силой».

Подозреваю (хотя, возможно, это лишь несправедливые логические допущения), что Ротко был классическим депрессивным евреем‑самоненавистником, но открыто и честно рассказывал о своих еврейских самокопаниях, когда оказывался в кругу ближайших еврейских сотоварищей. Образец этой честности можно найти в поразительном интервью в жанре «устной истории», которое в 1983 году дал крупный американский поэт Стэнли Куниц (его запись хранится в Архиве американского искусства в Смитсоновском институте).

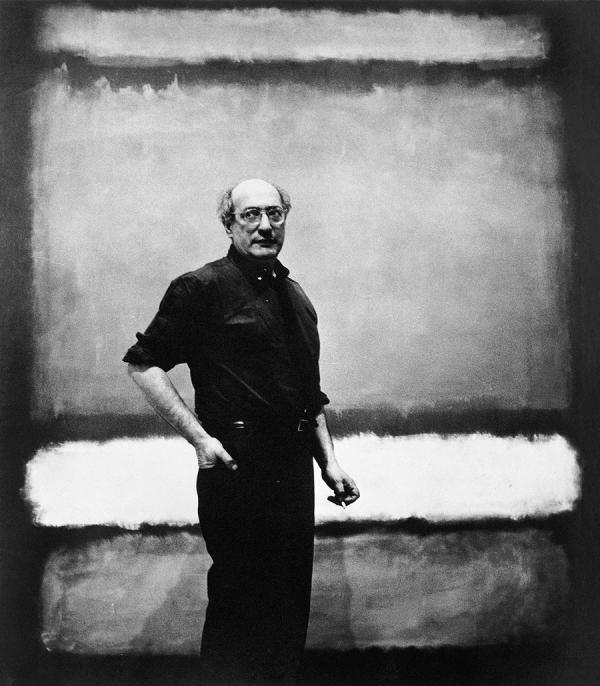

Куниц, который до самого конца был очень близким другом Ротко, говорит о неоспоримо еврейском характере Ротко, называя его «последним раввином западного искусства». «Когда я однажды так ему сказал, он порадовался», — утверждает Куниц.

«Это привело его в очень хорошее настроение. Я имею в виду, что в нем была какая‑то довольно властная авторитетность, а также чувство трансцендентального, он чувствовал, что принадлежит скорее к роду пророков, чем к роду великих мастеров. Отчасти это объяснялось его внешностью и манерами. Его можно было вообразить великим раввином».

Затем Куниц добавляет: «Ортодоксальной религиозности в нем определенно почти не было, но, полагаю, он четко ощущал свою принадлежность к великой иудейской традиции и это было стержнем его творчества и жизни. Это не имело никакого отношения к практике иудаизма, зато имело отношение к ощущению бытия. Однако это было нечто такое, чего он не мог выразить словами».

На деле в своих пытливых философских эссе Ротко, как представляется, очень хорошо выражает словами то, что я назвал бы еврейской деталью метафизической головоломки. В эссе «Цельность пластического процесса» (опубликованном в 2004 году в книге «Реальность художника: философии искусства», составленной Кристофером Ротко), Ротко выказывает обширные познания в таких областях, как история религии и философии. «Христианское искусство, — пишет он, — нельзя называть новым, как и саму христианскую мысль, поскольку это всего лишь венец встречи Востока и Запада в Малой Азии, где греческий платонизм сочетается с мистицизмом Востока и пуританской приверженностью законам, характерной для восточного еврея». А в другом эссе, которое озаглавлено «Субъект и предмет обсуждения», Ротко заявляет: «Давайте вспомним, что и греки, и христиане требовали «дел в качестве доказательства», и, поскольку они по своей сути были философами‑натуралистами, их не отчитывали за это требование так, как отчитывали евреев. Их органы чувств находили эти дела в явлениях окружающего мира. В каком‑то смысле и Иисус, и Зевс были в положении ученых, от которых произвольно требовали продемонстрировать способность упорядочивать природу».

По статьям Ротко (как и по его картинам) совершенно ясно, что свое еврейство он никогда не желал ни анализировать, ни подвергать деконструктивистскому исследованию, ни оспаривать, ни выставлять напоказ: для него это была некая данность, контрастный фон, с которым он мог вновь и вновь что‑то сопоставлять.

Входя в часовню, я почувствовал, что переступаю почти незаметный порог поразительного зала (шестьдесят футов в поперечнике, вместимость — до трех сотен человек) с единственным источником освещения — экранированным куполом в геометрическом центре потолка. Меня также пленил пол, вымощенный прочной асфальтовой плиткой, которая создает впечатление сурового универсального промышленного цеха. Очевидно, прообразом интерьера часовни стала для Ротко мастерская, в которой он написал эти картины — пещерообразное помещение на Восточной Шестьдесят Девятой улице в Нью‑Йорке, где он возвел макеты стен часовни в пропорциях один к одному, как будто уже стоял внутри «часовни». В этой мастерской, где когда‑то стояли и ремонтировались кареты, имелись похожий купол и похожий пол.

В акустике в часовне также было нечто особенное. Ротко придавал большое значение звуку и на протяжении всего своего творческого пути отсылал к звучанию различными способами. Однажды он не согласился с утверждением, что его картины — это язык, и назвал их формой устной речи. Много написано о молчании, которое словно бы отражается от его картин рикошетом (молчание — так сказать, негативная противоположность речи). Однажды Ротко сказал: «Молчание — это так точно». В знаменитой краткой речи, с которой он однажды выступил в Йельском университете, он назвал свое творчество поиском «очагов молчания».

Как в 1952 году подметил Джон Кейдж в своей дьявольски остроумной музыкальной композиции «4’33’’» (это когда исполнитель садится к роялю, поднимает крышку и ничего не играет в течение четырех с половиной минут с небольшим), молчание — это на самом деле шанс услышать что‑то новое. Возможно, это объясняет, почему, войдя в часовню, я немедленно прельстился крайне занятным басовитым гудением (охранник уведомил меня, что это система фильтрации воздуха, которой оборудовано здание). Как бы то ни было, мне на секунду вспомнился композитор Мортон Фельдман, который был близким другом Ротко и в 1971 году написал специально для часовни пьесу, в которой тоже исследовались еврейские подтексты часовни. В статье о Фельдмане, опубликованной в 2006 году в «Нью‑Йоркере», Алекс Росс описывает музыку Фельдмана: как она причитает, ускользает, диссонирует, откликается эхом, мучается одиночеством; «казалось, она протестовала против всей европейской цивилизации», — пишет Росс, словно бы вся Европа «так или иначе была сообщницей преступлений Гитлера». Однажды, когда Фельдман приехал на некий музыкальный фестиваль в Германию, другой американский композитор спросил его, почему он не переезжает в эту страну, а Фельдман остановился посреди улицы, указал себе под ноги, на булыжники, и сказал: «Разве вы их не слышите? Они кричат! До сих пор кричат из‑под мостовых!»

У Ротко определенно были категоричные политические взгляды на фашизм, нацизм и вьетнамскую войну. Но его ярость выплескивалась и на многое другое — например, на бюрократию в музеях, на алчность коммерческих галерей и коллекционеров, а также на критиков, которые, как он в целом полагал, вечно понимали его неправильно — например, неверно причисляли его к «колористам».

Куниц рассказывает, как Ротко мало‑помалу стал рабом своей депрессии, нервозности и паранойи, особенно после 1958 года, когда отказался от так называемых «Фресок для «Сигрэм»» — заказа на серию работ для роскошного ресторана «Четыре сезона», который в то время еще строился. Завершив работу над сорока потрясающими полотнами в темно‑красных и коричневых тонах, Ротко, испытав беспрецедентный приступ гнева, разорвал договоренность, вернул полученный аванс и хранил у себя эти картины до 1968 года, когда лондонская галерея Тейт выделила для них постоянный зал.

В 1968 году состояние здоровья Ротко внезапно ухудшилось, и ему поставили диагноз: аневризма аорты в легкой форме. Он по‑прежнему пил и много курил, все больше замыкался в себе и нервничал. 25 февраля 1970 года, в возрасте 66 лет, Ротко покончил с собой (ящики с работами, написанными по заказу «Сигрэм», прибыли в Англию, по‑видимому, прямо в день его смерти). Примерно через год в часовню были доставлены полотна Ротко. Их спустили с помощью крана через купол и быстро установили — как раз успели к намеченному открытию. На церемонии освящения Доминик де Мениль произнесла похвалу картинам — сказала, что они приводят нас «на порог божественного». Ротко так и не увидел часовню в завершенной форме, и тот факт, что она осталась для него чем‑то умозрительным, почему‑то кажется логичным.

Вернемся в часовню. Освещение изменилось. Солнце спряталось за тучу. Теперь картины источали чуть меньше цвета — теперь казалось, что все они одного и того же оттенка, холодно‑серые. Был полдень, когда люди обычно выходят на обед, и в часовню нахлынули посетители — по большей части местные, как я предположил. Я заметил, что одна женщина медитировала в позе лотоса, усевшись на одной из специальных пухлых подушек‑зафу, разложенных по полу. Как минимум десять человек стояли перед разными частями серии, глубоко сосредоточившись. Царило ощущение сфокусированности и равновесия, и все как бы настраивались на другую частоту. Никто, насколько я мог заметить со стороны, не молился (ни христианских молитв, ни — хи‑хи — еврейских). Никто не всхлипывал. Напомню знаменитую фразу Ротко: «Те, кто плачет перед моими картинами, испытывают те же самые религиозные переживания, которые испытывал я, пока эти картины писал. А если на вас, как вы говорите, действует только соотношение цветов на этих картинах, то вы упускаете из виду суть».

Но что сказать про их цвет? Эти так называемые «черные картины» — определенно не черные. Их цвет сравнивали с баклажанами, сливами, каштанами, называли «бархатисто‑черный с лиловым отливом» или «темный розовато‑лиловый». И действительно, в зависимости от освещения картины приобретают все эти цвета, но также они — «вне цвета».

Возможно, эти холсты следовало бы назвать «светоуловителями». Кэрол Манкузи‑Унгаро, авторитетный музейный хранитель, работающая с Часовней Ротко с 1979 года, когда‑то установила, что Ротко мастерски освоил эту волшебную игру в ловлю света, тонко орудуя кистью и тщательно подбирая консистенцию краски, но в основном благодаря самим художественным принадлежностям. (Секретным ингредиентом его красок были куриные яйца.) И действительно, хромоморфизм его картин зависел не только от пигментов, но и от того, как Ротко повелевал малейшими намеками на отражательные свойства поверхности картины, и легко позабыть, как скрупулезно он выстраивал и модулировал эту поверхность, накладывая слой за слоем. Специалисты отмечают, что Ротко стремился не столько создать красочный слой на холсте, сколько погрузить зрителя в духовные сумерки.

Ротко был романтик и считал картину местом для интимного свидания со зрителем — местом для опосредованного телесного контакта. По‑видимому, он верил, что материальное присутствие раскрашенного холста станет вместилищем его духа, а также впитает в себя дух зрителя. Разумеется, такое представление вторит каббалистическому понятию смерти как некоего барьера между двумя мирами, но Ротко хотел испытать эти волнующие переживания, это чувство контакта еще при жизни. По‑видимому, ему было достаточно знать, что люди стоят перед его полотнами, чтобы у него потеплело на сердце, чтобы он почувствовал одобрительное отношение; это вдыхало в него жизнь.

Итак, я находился в часовне, стоял перед главным триптихом, висящим на стене, на которой предусмотрена пятифутовая впадина. Таким образом, картина висит не совсем на стене, а в нише. Я смотрел снизу на умопомрачительный простор пятнадцатифутового полотна и вдруг заметил, что его верхний край ускользает от моего взора. Картина растворялась в тени, сливалась с ней, и, похоже, эта тень появилась здесь по ловкой режиссерской задумке, чтобы казаться частью картины.