С начала ХХ века из России, Украины и Белоруссии на Запад потекли эмиграционные потоки. В основном они двигались в Америку – воплощение давнишней мечты русского человека о свободной жизни и неограниченных возможностях. Из европейских стран самой привлекательной казалась Франция. Туда уезжали в основном не по политическим убеждениям – среди эмигрантов преобладали художники. Для них не существовало языковых барьеров, и они в наименьшей степени были привязаны к одному месту. В Париж из Витебска приехали скульптор Оскар Мещанинов и художник Марк Шагал. Из другого белорусского города Смиловичи прибыл во Францию Хаим Сутин. Среди художников, оказавшихся в 10-е годы в Париже, был и мой дед, Амшей Нюренберг.

Амшей Нюренберг родился 21 апреля 1887 года на Украине, в городе Елисаветград (после революции переименованном в Кировоград). Отец его занимался торговлей рыбой. Амшей был старшим из 10 детей в семье. Он начал рисовать еще в школе. Учитель рисования первый обратил внимание на способности мальчика, поощрял его и собирал его ранние рисунки. В 15 лет Нюренберг выставил в местной лавке бюст Льва Толстого. Скульптуру заметил некий Бернс – образованный человек, немец по происхождению. Он захотел познакомиться с мальчиком, тот ему понравился, и Бернс дал Амшею денег для получения художественного образования. В 1911 году Нюренберг закончил живописно-скульптурное отделение Одесского художественного училища по классу профессора Кириака Костанди и в том же году отправился на поиски счастья в Париж. Родину Нюренберг покидал со смешанным чувством страха и ностальгии. Как ему тогда казалось, он покидал ее навсегда.

«Мы вошли в лес. В лесу было тихо и темно. Меня удивили огромные, необычайно высокие сосны. Казалось, что их верхушки касаются звезд. Шли мы долго. Наконец показалась опушка леса. Я почувствовал, что сердце мое сильно забилось. Мы вышли на полянку. Затем показался глубокий пограничный овраг, куда я спустился вместе с другими. “Родина, – подумал я, – осталась позади”. В этот тревожный момент грусть закралась в мою душу. Мне казалось, что я недостаточно нагляделся на мое любимое ласковое украинское небо, романтические степи и курганы. Надо было бы их зарисовать и в Париже в часы тоски по родным местам глядеть на них. Все время не покидало чувство, что в моей жизни наступила холодная пора. Когда я выбрался из оврага, я на минуту остановился и оглянулся. Позади была моя родина – Украина».

Нюренберг никогда прямо не писал и не говорил, что намеревался эмигрировать во Францию. Однако последний абзац недвусмысленно обнаруживал именно это намерение – не посмотреть, обучиться и вернуться домой, но уехать навсегда. Но он, как жена Лота, оглянулся назад. И, как для библейской героини, для него это оказалось роковым. Он не смог окончательно оторваться от прошлой жизни и через два года вернулся в Россию.

В 1911 году в Париже уже жили друзья Нюренберга, тоже ученики Одесского художественного училища – художники Малик, Федер, скульпторы Мещанинов и Инденбаум. Они сразу взяли его под свою опеку и много для него сделали, особенно в первое время. Друзья стали его главными гидами по парижским музеям, они делили жилье и заработки, вместе выполняли живописные, малярные, оформительские работы, рисовали карикатуры.

Из этой компании наибольшей общительностью и предприимчивостью отличался Мещанинов, которому с легкостью удавалось завязывать контакты и находить работу. В 1911 году он познакомился с членами рабочего союза во главе с Жоресом (редактором коммунистической газеты «Юманите»). Французские рабочие испытывали симпатию к русским художникам и помогали им искать заработки. Друзья вместе шли красить подоконники и заборы, а затем покупали букеты цветов, ставили натюрморты и писали маслом на холстах, вместе мечтая о красивых натурщицах и о славе.

Обычная жизнь художников выглядела следующим образом: «Холодные дни в Париже: днем – мастерские, вечером – кафе». Но когда Нюренберг делил мастерскую с Жаком Маликом, друзья переживали настоящую нужду. Им не удавалось найти даже малярные работы, и они не могли посещать кафе. На обеды денег не хватало, ограничивались завтраками и ужинами. Чтобы не страдать от голода, друзья старались больше спать. «Кто спит – обедает», – гласит французская пословица. Спали в холодном, неотапливаемом помещении, укрывшись пальто и старыми холстами.

В течение года Нюренберг делил ателье в фаланстере художников «La Ruche» (Улей) с Шагалом. «Когда зимой в 1911 году я перебрался с улицы Сен-Жак на улицу Данциг в убогую, холодную мастерскую, соседом моим оказался Марк Шагал. Это был худощавый юноша с голубо-серыми глазами и светло-каштановыми волосами», – вспоминал он.

Главным делом жизни двух художников, конечно, оставалась живопись. Но Нюренберг описывал и их будничные занятия. Из окна мастерской оба любили наблюдать, как с летного поля поднимались первые аэропланы. Зимой по очереди ставили в мастерской печку, так как работать могли только в тепле. В свободные вечера пили чай и погружались в воспоминания о родине. Шагал рассказывал о Витебске, о своем первом учителе Пэне. Нюренберга поражало самоотверженное трудолюбие друга.

Шагал вспоминал покосившиеся домики и заборы Витебска, лавку отца. Нюренберг – степные курганы на Украине и своего «душевного» друга Валентина Филиппова, с которым они зарывались в траву и читали стихи Блока. Он описывал Шагалу Одессу, где учился и где впервые увидел море, поразившее его юношеское воображение.

Целый год Нюренберг наблюдал за тем, как работал его друг. Его изумляло то, что в картинах художник шел не от натуры или академической школы, а от детских воспоминаний, первого жизненного опыта. Наблюдая за работой Шагала, Нюренберг впервые понял, что можно рисовать по памяти, имея в голове уже готовую картину. Приехав в Париж, Шагал оказался восприимчив к новым веяниям и идеям. Фантастические персонажи и динамичность его картин свидетельствовали о знакомстве с итальянскими футуристами. Он постоянно развивал и обогащал свою палитру, став великолепным колористом, в чем Нюренберг угадывал влияние импрессионистов.

Для Нюренберга, как и для многих других живописцев, Париж явился пробным камнем его состоятельности. Он знал как тех, кого этот город прославил (Шагал, Сутин, Мещанинов), так и тех, кого он погубил. Нюренберг оказался беззащитен и одинок перед лицом большого чужого города. Многие из приехавших покорять Париж хотя бы первое время получали финансовую помощь из дома. Мещанинову помогал отец-портной, каждый месяц посылавший ему из белорусского местечка 64 франка. Шагалу довольно долго покровительствовал Лев Бакст (Нюренберг вспоминал, что при упоминании Бакста у Шагала появлялся блеск в глазах – как будто в его мыслях проносилось слово «деньги»). А Нюренбергу никто не помогал. Он пошел навстречу своей судьбе в одиночку.

Список юношей, чьи надежды оказались разбиты, был достаточно велик. Многие не выдержали испытания Парижем. Художников преследовали разочарование, потерянность и ощущение несостоятельности. Общая угнетенность усугублялась неустроенным бытом и отсутствием средств к существованию. Это приводило к болезням, некоторые начинали пить.

Нюренберг сам оказался близок к трагической участи. Холодные зимы в неотапливаемых мастерских и нерегулярные обеды привели к тому, что у него все сильнее стали проявляться признаки легочной болезни. Нюренберг был вынужден обратиться к услугам врача-туберкулезника Островского, у которого увидел коллекцию картин русских художников, сгоревших в Париже от чахотки.

Противотуберкулезная прививка начала давать первые положительные результаты, но Нюренбергу пришлось последовать совету врача и вернуться на Украину, чтобы восстановить здоровье. Временное, как ему тогда казалось, возвращение растянулось на всю жизнь.

Хотя и нелегко ему было проститься с Парижем, в дальнейшем он никогда не сомневался в правильности этого шага. Правда, позднее его нередко посещали грустные мысли и мучили вопросы:

«В Елисаветграде живут, преимущественно, мануфактуристы, бакалейщики и военные портные. С кем же я буду делиться своими мыслями о Мане, Ренуаре, Ван Гоге и Сезанне? … Не слишком ли я раболепно следую за своей судьбой?»

А может быть, действительно Нюренберг чересчур поспешно сложил оружие и ретировался? Возможно, прав был его друг Жак Малик, который говорил: «Вспоминай о Париже. Ты его не поругивай… Он к тебе тепло относился. Ты просто его не понял…»

Эти мимолетные замечания можно интерпретировать и как свидетельство того, что болезнь была не причиной, а предлогом для возвращения в Россию. Возможно, за отъездом из Парижа стояла реалистическая оценка ситуации, возможно, принятое решение было ошибочным. Но в любом случае, Нюренбергу нужно было убедительное, в первую очередь для себя самого, объяснение своего возвращения.

Пребывание в Париже расширило представления Нюренберга о жизни и искусстве, повлияв на всю дальнейшую профессиональную карьеру. Его любовь к французской культуре началась с первых дней по приезде в Париж, с первого посещения Люксембургского музея, где он увидел полотна импрессионистов, завладевшие его воображением. В 1910–1920-е годы в Париже жили и работали Матисс, Модильяни, Пикассо, скульпторы Роден и Бернар. Изучив творчество французских мастеров, Нюренберг смог в 1924 году читать студентам ВХУТЕМАСа лекции о западном искусстве.

Во Франции Нюренберг научился много работать. Его поражало высокое качество работы французов, их, как он выражался, «культ труда». Друг Нюренберга, известный скульптор Жозеф Бернар работал в своей мастерской каждый день с утра до позднего вечера. Девизом Бернара служили слова его учителя, великого Родена: «Скульптура – терпение».

В Париже Нюренберг начал осваивать новые художественные приемы. Там он впервые познакомился с техникой карикатуры. Когда французские рабочие в 1911 году проводили забастовку, им потребовались агитационные плакаты и карикатуры. За помощью они обратились к русским художникам. Нюренберг никогда до этого не рисовал карикатуры, но ему не хотелось признаться в своем невежестве, и он начал самостоятельно осваивать искусство шаржа. На набережной у букинистов он находил великолепные литографии известных французских карикатуристов Домье, Гаварни, Форена. В газетных киосках покупал юмористические журналы и брал оттуда готовые клише, уже существующие технические элементы.

Позже он отмечал, что именно тогда понял в карикатуре самое главное. Он узнал, что хорошим карикатуристом может быть только художник с великолепной техникой, так как в этом жанре требования к совершенству рисунка особенно высоки. Он увидел, как с помощью карикатуры художник способен выразить все разнообразие жизни: как хорошие, так и дурные ее стороны. Он понял, что в основе карикатуры лежит ирония – самое страшное и беспощадное оружие для борьбы с пошлостью и несправедливостью.

В период Гражданской войны Нюренберг возглавил в Одессе Комитет по охране памятников и художественных произведений южнорусской школы, а в начале 20-х годов переехал в Москву и сотрудничал с Маяковским в Окнах РОСТА. Рядом с ним работал его друг, великолепный художник-карикатурист Леонид Малютин. Тогда знание карикатуры послужило Нюренбергу на пользу. Он вспоминал:

«Девять лет спустя, когда я уже в советской Москве связался с известной РОСТА и начал работать под руководством Маяковского (писал Окна Сатиры), я часто с большой благодарностью вспоминал парижскую рабочую забастовку, давшую мне первые уроки карикатурного искусства. Пожалуй, без этой подготовки я бы не мог справиться с техникой плаката».

В Москве 20-х годов Нюренберг сблизился с авангардной группой «Бубновый валет» и на долгие годы сохранил близкие отношения с ее вождем Кончаловским, Фальком и своим другом по Елисаветграду Осмеркиным. Он участвовал в совместных выставках группы и написал по просьбе «валетов» художественную декларацию. С «Бубновым валетом» Нюренберга объединяло увлечение французской живописью. Бубнововалетовцы называли себя русскими сезаннистами и считали Сезанна своим учителем. Влияние французской живописи сказывалось в использовании яркой палитры и экспериментах в области формы и композиции.

Нюренберг обладал незаурядными литературными способностями, которые проявились и развились также в парижский период. Свои первые тексты – репортажи с выставок, статьи о парижских салонах – он публиковал в газете «Парижский вестник». Впоследствии этот навык и общая эрудиция сослужили ему хорошую службу. В 1924 году известный искусствовед Павел Муратов рекомендовал Нюренберга в газету «Правда» как опытного художественного критика, дав высокую оценку его знаниям и компетенции. Позднее Нюренберг сотрудничал в «Литературной газете», в других органах печати.

Он выпустил две книги: «Поль Сезанн» (М., 1924) и «Воспоминания, встречи, мысли об искусстве» (М., 1969). Кроме того, он оставил после себя 600-страничные мемуары, составившие эту книгу. В значительной степени они посвящены жизни художника в Париже и французскому искусству и сохранили свежесть первых впечатлений и остроту оценок.

Во второй раз Нюренберг отправился в Париж в 1927 году с несколько «реваншистским» настроением. Он поехал туда уже в другом качестве – как советский функционер, командированный министром просвещения Анатолием Луначарским. Нюренберг, активно участвовавший в революционных преобразованиях, увлекся происходящим и возлагал большие надежды на будущее. В Париже он должен был читать лекции о советском искусстве и заниматься пропагандой достижений Советской России. Он писал и посылал в советские журналы отчеты с выставок и статьи о событиях художественной жизни Парижа. Нюренберг следующим образом охарактеризовал цель второй поездки в Париж и своей культурной миссии:

«Мне надо было внимательно наблюдать и изучать современное французское искусство, написать о нем цикл статей и прочесть лекции о нашем искусстве. Задача стояла большая, интересная и очень ответственная. Я охотно принял предложение Луначарского».

Художник уже почувствовал себя советским функционером и посматривал на эмигрантов свысока. Впрочем, покровительственные нотки по отношению к тем, кто намеревался покинуть Россию, проявлялись у него и ранее. Так, встретив в 1918 году на улицах Одессы писателей Бунина, Юшкевича и художника Нилуса, собравшихся уезжать за границу, он преисполнился негодованием к «переляканным».

«Но что можно поделать с людьми, испугавшимися Революции и не верящими в скорое наступление светлого завтра? Для кого Бунин и Юшкевич будут за границей писать стихи и романы? Кому Нилус будет продавать свои пейзажи?"

Прошло десять лет. Поздняя весна. Париж. Монпарнас. Я вхожу в кафе “Dome” (Купол) и наталкиваюсь на Петра Нилуса. Он меня узнал, остановился. Растерялся. Чуть покраснел. Потом, сделав усилие, овладел собой и холодно бросил:

– И вы сюда приехали!

– И я сюда приехал… Но я в командировке… Меня послал сюда Луначарский читать лекции о советском искусстве.

Он молчал. Внимательно и зло на меня поглядел и ушел. Я успел его разглядеть. Это был пожилой человек. Усталый. С белыми висками, с двумя морщинами меж бровей. Я вспомнил тот памятный сентябрьский день, когда Нилус вместе с друзьями прощался с родной и любимой Одессой и подумал: видно, эти десять лет, прожитых в Париже, здорово потрепали его».

В такой позиции можно увидеть своего рода моральную компенсацию за неуспех первой поездки. После неудавшейся эмиграции Нюренбергу хотелось приехать в Париж преуспевшим. Возможно, однако, что в глубине души он продолжал надеяться на новый поворот в жизни, верил, что судьба может предоставить ему еще один шанс. Хотя даже самому себе он боялся признаться в том, что приехал в Париж не ради официального задания Луначарского, а с безумной надеждой.

Зять Нюренберга писатель Юрий Трифонов был до последнего времени единственным хроникером жизни художника. Относясь к Нюренбергу не без некоторой иронии, Трифонов тем не менее уважал его и неизменно интересовался его богатой биографией. Образ Нюренберга появляется в московских повестях Трифонова: в «Обмене», «Долгом прощании», «Другой жизни». Нюренбергу посвящен рассказ Трифонова «Посещение Марка Шагала».

В повести «Другая жизнь» старый художник, прототипом которого послужил Нюренберг, так объяснял зятю, зачем во времена его молодости люди стремились в Париж:

«Собственно говоря, я был в Париже дважды… Первый раз совсем мальчишкой, в десятых годах, но тогда я ничего не понимал… Второй раз – в двадцатых, был послан в командировку, тогда я понимал несколько больше…

Как старый и много видевший на своем веку господин, Георгий Максимович хотел сказать вот о чем: в прежние времена люди стремились в Париж в двух случаях. Во-первых, когда были очень бедны, надеясь переломить судьбу и там разбогатеть, и, во-вторых, когда были очень богаты, желая промотать денежки».

В другом высказывании героя Трифонова слышны отголоски глубокого разочарования и самоутешения. Неожиданно, после восторженных воспоминаний, старый художник взгрустнул:

«Ну что вам сказать о Париже? – неожиданно вялым голосом промямлил Георгий Максимович. – Париж, конечно, красив… Но не более красив, чем Одесса, чем Киев… И ведь там нет ни Черного моря, ни Днепра, а Сена, честно говоря, довольно неказистая и грязная река… Лето там очень тяжелое, попросту нечем дышать…»

В рассказе «Посещение Марка Шагала» Трифонов довольно двусмысленно отозвался о цели второго пребывания своего тестя во Франции: «…жил в Париже в командировке, не знаю точно какой».

В короткой фразе угадывается намек Трифонова на возможное поручение Нюренбергу – наблюдать за эмигрантами и составлять письменные отчеты для Москвы. Но все это осталось на уровне намека, ничем не подкрепленного предположения. Если от Нюренберга и ждали подобной информации, то он или не до конца это понял, или сознательно саботировал задание. О русских художниках, живших в Париже, он никогда не отзывался плохо. Продолжал оставаться приверженцем западного искусства, с восхищением писать о барбизонцах, импрессионистах, а также об успехах своих русских и французских друзей – Мещанинова, Шагала, Бернара и других.

Правда, в Париже происходили некоторые странные истории, которые согласуются с предположением Трифонова. Однако Нюренберг их не скрывал, а при каждом удобном случае охотно рассказывал с искренней, а может быть, и нарочитой наивностью. И о том, как его приняли за «агента Москвы», и о том, как он ходил советоваться по разным вопросам с советским консулом во Франции:

«Первый доклад “10 лет советской живописи” я читал в кафе “Дюмениль” (бульвар Монпарнас, 73) под предводительством Вальдемара Жоржа. Доклад прошел удачно. Публики было много. Доклад мой слушали с явно выраженным интересом. Аплодировали. Казалось, начало неплохое. Но я глубоко ошибся. Направляясь после доклада к выходу на улицу, я был остановлен двумя подозрительными молодчиками. Один из них с надвинутой на лоб шляпой глухим басом прогудел:

– Ты – агент Москвы! В Париже выступать больше не будешь… не послушаешь – пожалеешь… – И, повернувшись ко мне могучей спи ной, устремился к двери, где уже поджидал его дружок. Когда я почти вслед за ними вышел на освещенную улицу, их уже не было. Нетрудно было догадаться, что это была провокационная вылазка белых эмигрантов.

В 10 часов утра я уже сидел в приемной нашего консула товарища Голубя и рассказывал ему эту историю. Консул молча выслушал меня и, сдержанно улыбаясь, медленно сказал:

– Во избежание более неприятной истории, советую вам отказаться от докладов и переселиться в другой район, где меньше этих мерзавцев. Помните, что они могут любого не только избить, но и убить. От них можно всего ожидать. Это подонки Парижа. Даже мы их побаиваемся.

И после полуминутного молчания добавил:

– Ведь вы художник. Займитесь своей живописью. Выставляйтесь. Ходите по выставкам и музеям.

Консул был прав. Через день после разговора с ним я уже жил в рабочем районе Бастилии и писал этюд из окна моей светлой комнаты. Я всецело отдался живописи и изучению французского искусства. Я посещал музеи и салоны, частные выставки и мастерские старых друзей. Писал отчеты и посылал их в Москву».

В устном пересказе Нюренберга эта история приобретала дополнительные нюансы. Когда его окружили крепкие ребята и начали ему угрожать, он схватился правой рукой за карман, где обычно носили оружие (во время Гражданской войны Нюренберг служил в Одессе народным комиссаром искусств и умел обращаться с оружием). Нападавшие подумали, что он собирается выстрелить, и бросились врассыпную. Путь был свободен, а Нюренберг спасен. Эта яркая деталь почему-то была опущена в письменном варианте. Возможно, ему не хотелось привлекать внимание читателя к своим комиссарским замашкам. А может, он действительно носил оружие и был в курсе того, что его миссия не столь уж безопасна.

Представляет интерес описание встречи Нюренберга с консулом. Похоже, тот счел, что художник вел себя неосторожно и обнаружил политические цели своего визита. Во избежание неприятностей и возможного скандала он переориентировал Нюренберга. Не исключено также, что такая развилка в сценарии была предусмотрена заранее. Как бы то ни было, Нюренберг с радостью снял с себя общественную нагрузку и стал заниматься любимым делом – живописью. Он опять сидел с этюдником на берегу Сены, навещал старых друзей, участвовал в деятельности парижских салонов. Под воздействием Парижа Нюренберг вновь начал эволюционировать как художник:

«Трудно в мои годы, при моих знаниях парижской жизни меняться. Но я здесь меняюсь и потому освежаюсь. Важно убить инерцию руки и, особенно, инерцию глаза».

После описанного случая Нюренберг, несмотря на отмечавшееся современниками ораторское мастерство, больше не выступал в Париже с лекциями. Он ограничился статьями об искусстве, встречами с друзьями и устной пропагандой советского образа жизни. Делал он это с искренним убеждением и с верой в родное государство. Со своими знакомыми из «бывших» увлеченно и красноречиво проводил разъяснительную работу:

«И поэтому я им рассказывал все, что знал о героических двадцатых годах. Я им рассказывал о Маяковском, с которым работал (Окна РОСТА). О своем друге и ученике, поэте и художнике Багрицком, об удивительном, душевном Бабеле, о талантливом Олеше и других. Это было время, когда каждый художник, скульптор, декоративист считал себя новатором, мечтал открыть новые пути и формы для советского искусства. Сколько на это было потрачено творческого жара!»

Несмотря на искреннюю преданность советскому государству Нюренберг по-прежнему ощущал себя свободным художником. Эта двойственность видна и в его очерках о старых парижских знакомых. Он воспринимал их как своих близких друзей и даже делился с ними сомнениями по ряду деликатных вопросов. По отношению к друзьям со стороны Нюренберга не видно ни малейшего отчуждения и сохранена полная искренность чувств.

Наибольшего признания к тому времени добились Мещанинов и Шагал. Во второй половине 1920-х годов их успехи стали уже бесспорными. Оба художника были выходцами из Витебска, из простых малокультурных семей. И Нюренберг не раз задавался вопросом – откуда у «витеблян» столь высокое понимание искусства и тонкий вкус парижан?

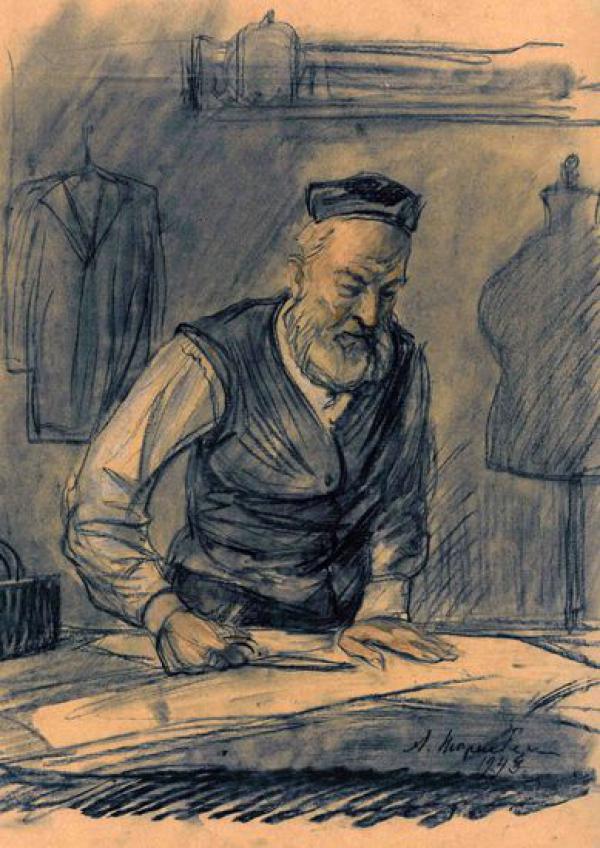

Мещанинов был принят публикой и прессой, его скульптуры выставлялись в лучших галереях, высоко оценивались и успешно продавались. На опушке Булонского леса архитектор Ле Корбюзье построил для него двухэтажный особняк – первое здание известного мастера в Париже. Мещанинов имел ценную коллекцию картин и скульптур, из путешествий привозил произведения индийского искусства. Он первый начал покупать полотна Сутина, «открыл» его. Кроме того, Мещанинов был страстным любителем классической музыки, гордился своим собранием пластинок с произведениями русских композиторов и записями Шаляпина.

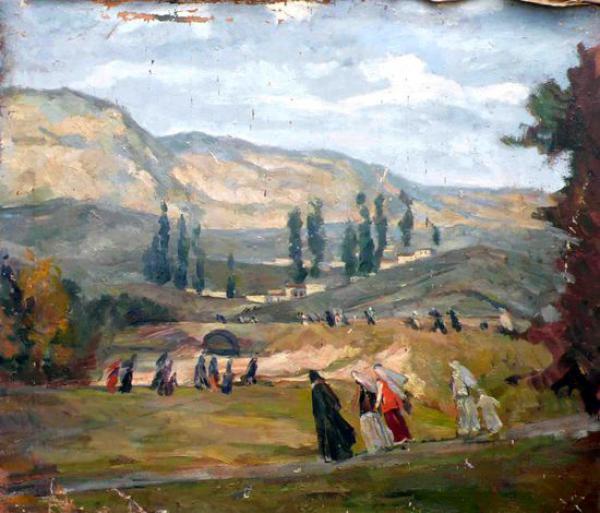

Слава и благосостояние не повлияли на характер Мещанинова. Он был по-прежнему открыт и доброжелателен к людям. Нюренбергу он помог выставить картины «Инвалид войны» и «Крымский пейзаж» в престижном Осеннем салоне, чем советский художник впоследствии очень гордился.

В том же 1928 году Нюренберг вместе с женой Полиной и маленькой дочерью посетил Шагала. Перед ними предстал парижанин в расцвете славы. О Шагале уже были написаны монографии и статьи. С одинаковым успехом он работал в разных жанрах и техниках, брался за офорты, театральные декорации, витражи, занимался книжной графикой – оформлял франкоязычные издания Гоголя, иллюстрировал басни Лафонтена.

Однажды Нюренберг принес Шагалу советский журнал «Прожектор» со своей статьей о старом друге. Тот был настолько растроган, что сделал ответный жест – подарил Нюренбергу книгу со своими иллюстрациями и офорт. Офорт Шагала долго украшал квартиру Трифонова. Трифонов сам неплохо рисовал и даже посещал в юности художественную студию. Но разбираться в искусстве, понимать художников и приемы их выразительности он стал благодаря тестю. Подарок Шагала он описал так:

«Из небывалой дали долетел и сохранился… автопортрет молодого Шагала, литография с карандашной подписью. Лицо было круглое, с безумным удивлением в глазах и странным образом перевернутое: оно казалось неестественно кривым, как бы на сломанной шее, и в то же время бесконечно живым. Лицо человека, застигнутого врасплох. И чем-то смертельно пораженного».

Думая о своей рано умершей жене, он также пользовался художественными образами Шагала:

«Я был женат на дочери Ионы Александровича (имеется в виду дочь Нюренберга Нина Нелина. – О.Т.). Мы прожили с ней пятнадцать лет до ее внезапной смерти на литовском курорте… Летающие любовники Шагала – это мы все, кто плавает в синем небе судьбы. Я догадался об этом позже».

В 1929 году Нюренберг вернулся в Москву. Ему было чуть больше сорока и он не хотел снова становиться бесправным эмигрантом. К тому же казалось, что в Москве его ждали благоприятные перспективы – работа, большие дела. Он уже достиг известных успехов и надеялся продолжить начатое. Поездка с официальным заданием в Париж также должна была укрепить его статус в России, которой, как тогда многим казалось, принадлежало будущее. Если он и имел некоторые сомнения на этот счет, то они носили неоформленный характер, и художник отгонял их от себя. Ему еще не было ясно, какая опасность грозила искусству, да и ему лично.

Нюренберг не мог или не решился окончательно уехать из России. Жалел ли он об этом в конце жизни? Об этом ничего не известно. И надо отдать должное его жене Полине, которая никогда не упрекала мужа в том, что он не стал делать художественную карьеру во Франции. Хотя, вероятно, она полагала, что судьба дочери, красавицы-солистки Большого театра, во Франции сложилась бы успешнее, чем на родине. По дороге Полина грустила. Она рассказывала, как, возвращаясь на поезде из Парижа в Москву и увидев на перроне деревенских баб с семечками, начала плакать.

Следуя «официальной» семейной версии, Нюренберг поспешно вернулся в Москву, поскольку Полина влюбилась в красивого и богатого француза. Русский балет входил в Париже в моду. Полина посещала балетную школу и получила сертификат о ее успешном окончании. Она хорошо танцевала и пользовалась успехом. Французы называли ее русской красавицей, «нашей Катей». Друзья Нюренберга, увидев его молодую жену в Париже, сказали: «Теперь мы понимаем, зачем ты ездил в Россию!» Перед Нюренбергом возникла опасность потерять сразу и жену, и дочь. Поэтому он поспешил увезти их на родину.

Но я думаю, что была и еще одна причина. Завоевать Париж оказалось нелегким делом. К тому же Нюренберг вполне преуспевал в России и был искренне привержен происходившим там переменам. История с Полиной просто подтолкнула его к принятию решения. В каком-то смысле повторилась ситуация 15-летней давности, когда болезнь послужила последней каплей, выдаваемой за главную причину.

Вскоре после возвращения в Москву Нюренберг отошел от общественной жизни и замкнулся в ограниченном пространстве Дома художников на Верхней Масловке. Если в 20-е годы тон в советской культуре задавала молодая интеллигенция, выдвинутая революцией, то в 30-е ее оттеснила новая смена, выдвинувшаяся из самых необразованных слоев населения.

Парижу Нюренберг не изменил. Всю жизнь он оставался приверженцем французской культуры, не переставал восхищаться искусством и литературой Франции, отстаивал идеи импрессионизма, был защитником достижений Пикассо, Шагала, Сутина.

Критик А. Ромм в 1945 году писал: «Нюренберг проникся принципами новой французской живописи и остался им по-своему верен в последующие десятилетия. Он принадлежит к числу тех, кто в первые годы революции содействовали проникновению французского искусства в СССР и поддерживали его влияние, сильно сказывавшееся до начала 30-х годов»

Из-за этого он имел много проблем. Начиная с 30-х годов импрессионизм был провозглашен антинародным буржуазным течением. Советские искусствоведы дружно заявили, что искусство импрессионистов оторвано от народа, что французские художники рисовали только этюды, а не станковые картины, что они следовали мимолетным впечатлениям, а не глубоко продуманным мыслям и идеям. Нюренберг с грустью отмечал, что в те годы каждый искусствовед «старался бросить в эту урну свой окурок».

Друзья Нюренберга из «Бубнового валета», последователи Сезанна, подверглись гонениям. Художник Осмеркин был изгнан из Суриковского института, где преподавал. На открытом собрании его обвинили в формализме, после чего прямо в зале заседаний с ним случился инсульт. Кончаловского перестали выставлять, статью Нюренберга о его творчестве отказались публиковать. Вокруг Кончаловского образовался вакуум. Он не смог примириться с таким положением и прожил после этого недолго.

Шагал получил ярлык формалиста, и Нюренбергу сильно трепали нервы. Трифонов отразил это время в своем рассказе «Посещение Марка Шагала»:

«Он мало кому и рассказывал о знакомстве с Шагалом в 1910 году и тем более о встречах с ним в 1927-м. Это была полутайна. Полностью скрыть связи со злокозненным антиреалистом было, разумеется, невозможно, ибо все помнили, как в начале тридцатых Иону Александровича стегали публично на дискуссиях и в печати – отличался критик Кугельман, один из вождей изофронта, неподкупный и яростный, сгинувший лет через пять бесследно, – за вредоносный шагализм (термин Кугельмана), и бедный Иона Александрович каялся и отрекался и в доказательство искренности даже уничтожил ряд своих ранних вещей, в которых шагализм расцвел особенно ядовито. За двадцать лет было много чего: война, эвакуация, голод, смерть близких, тревога за дочь, прежние враги сгинули, новые народились, и незаметно, как ночной снегопад, упала старость, а все же ужас перед Кугельманом и шагализмом тлел неизбывно, как задавленный детский страх перед темнотой».

Политическое давление усиливалось, противостоять ему было трудно и небезопасно. Я всегда недоумевала, куда исчезли работы Нюренберга, написанные в Париже. Оказалось, что он их попросту уничтожил, стараясь отмежеваться от поездки во Францию и знакомства с запрещенными художниками. У него оставались только две картины этого периода небольшого формата на нейтральные темы – городской пейзаж «Дворик музея Клюни» (где находилась знаменитая «обжорка», которую посещал и русские художники) и натюрморт «Устрицы». И офорт Шагала, с которым он не мог расстаться практически до самой смерти.

В какой-то момент Нюренберг просто отошел в сторону. Он не был ни коммунистом, ни официальным художником, но своими картинами отдавал дань официозу, в том числе создавая работы на ленинскую тему. Но почему-то Ленин у него всегда оказывался в Париже – «Ленин у газетного киоска в Париже» (1932), «Ленин на набережной Сены в Париже» (1935), «Ленин в Люксембургском саду» (1931), «Ленин у стены Коммунаров» (1946), «Ленин в парижском кафе» (1953). Складывалось впечатление, что Нюренберг шел на художественную мистификацию. Он хотел рисовать Париж, но во избежание нареканий в низкопоклонстве перед Западом и обвинений в космополитизме вклеивал в Париж образ Ленина, создавая своего рода коллаж. По существу, рисуя Ленина в Париже, он воображал на его месте себя и в то же время как бы задавал предполагаемому зрителю вопрос: «Если уж даже Ленин бывал в Париже, то чего же вы от меня хотите? Какой с меня спрос?»

О том времени, когда набирала силу битва с «безродными космополитами», Трифонов вспоминал:

«Однажды в доме на Масловке он ударил по лицу художника Царенко, который сказал, что Шагал халтурщик, что он не умеет рисовать, – нет, не то чтобы ударил, а в приступе гнева и со слабым возгласом: – “Вы лжете!” – дал Царенко легкую пощечину кончиками пальцев, но и то был с его стороны отчаянный поступок, потому что вырвалось тщательно и давно скрываемое преклонение Ионы Александровича перед Шагалом, которое он всегда отрицал, на что Царенко ответил здоровенным тумаком, который сбил старика на пол, и радостным криком: – “Сам ты лжешь!”. Потом их делом занимался товарищеский суд. Я жил тогда на Масловке. Это было лето пятьдесят первого или, может быть, пятьдесят второго года».

Долгое время имя Шагала считалось в России запрещенным. Его картины не покидали запасников музеев. Несмотря на это, Нюренберг был в курсе того, что Шагалу поручили расписать Гранд-Опера в Париже, затем зал заседаний ООН в Нью-Йорке. Французское правительство построило для Шагала персональный музей в Ницце, каковой чести не удостаивался во Франции ни один другой русский художник. Обо всем этом Нюренберг узнавал, уже находясь в Москве, и это переполняло его гордостью за друга.

В 1974 году Нюренберг виделся с Шагалом в Москве. К этому времени Шагалу удалось добиться всего, о чем только может мечтать художник. Стоя в Третьяковской галерее рядом со своим другом, Нюренберг думал о прошлом. На него нахлынули воспоминания:

«Здесь, глядя на него, окруженного такой славой, я невольно вспомнил наше далекое прошлое. Париж. 60 лет тому назад. Была зима. Пронизывающие до костей туманы, холодные дожди и нескончаемые, мешавшие работать, простуды. Шагал и я боролись за теплую и сытую жизнь. И на Париж глядели, как на высокомерного врага…»

Шагал черпал силы в себе самом, о чем размышлял Нюренберг при встрече со старым другом: «Не погружаясь в тягостное раздумье, не терзаемый мучительной тревогой за судьбу своего творчества, он делал все, что мог. Художник, не знавший разрыва между надеждой и уверенностью. И победил».

Нюренберг и Шагал следовали разным жизненным стратегиям. Шагал рассчитывал только на себя. Он был индивидуалистом, и Франция, где каждый был предоставлен самому себе, больше соответствовала его характеру. Нюренберг был человеком социального темперамента, его привлекала Россия, где его современники сообща делали историю и строили грандиозные планы на будущее. Ему казалось, что он нашел там свое место.

И в 80 лет он сохранял идеалы – верил в друзей и французское искусство. Он не имел ни сил, ни здоровья, ни положения, но старался все равно их отстаивать. Защищался как мог, выражая свой протест всеми доступными ему способами. Герой Трифонова порой восклицал с отчаянной бесшабашностью:

«Ах, к черту! Надоело! Я им скажу все, что думаю о Марке: о его синем цвете, о неподражаемой фантазии. Ведь эта фантазия не имеет себе равных… Он подарил мне литографию в тяжелую для себя минуту… Разве я могу забыть?”»

Париж, друзья и впечатления того времени оставались смысловым стержнем жизни Нюренберга. Возможно, парижские воспоминания согревали и поддерживали его при полном уме и памяти, в моральном и физическом здоровье вплоть до смерти в 1979 году. Он дожил до 91 года и пережил свою дочь и жену.

Жизнь дважды ставила Нюренберга перед выбором, дважды давала ему шанс остаться в Париже и попробовать сделать мировую карьеру. Оба раза он им не воспользовался. Первый раз он уехал, не желая рисковать своим здоровьем, второй – не желая рисковать семьей. Возможно, то были лишь оправдания, но он иначе оценивал ситуацию и по-своему видел перспективы.

Отказ Нюренберга от попыток завоевания Парижа был вполне рационален. Не ждала ли его в противном случае ранняя смерть безвестного художника, сгоревшего от амбиций? С другой стороны, многие люди его поколения, обладавшие социальным темпераментом и происходившие из низших слоев общества, искренне разделяли веру в торжество справедливого государственного строя. Да и профессиональные перспективы тоже казались тогда вполне радужными, ведь в 20-е годы советское искусство переживало бурный расцвет.

Нюренберг пробовал себя в авангарде, но в результате пришел к реализму, в котором неизменно прослеживалось влияние французского импрессионизма. Он одинаково увлекался производственной тематикой, портретами, пейзажами, политическими плакатами. Но живописные задачи всегда стояли у него на первом месте, отодвигая далеко на второй план все другие соображения. Его мемуары, пронизанные профессиональными ремарками, являют собой образец чисто «художнической» прозы, где нет места ни личным счетам, ни обывательским темам.

Нюренберг прожил долгую жизнь и всегда занимался искусством, делал то, что любил. Сопротивлялся, сколько хватало сил, невежественному отношению к искусству. До последних дней увлеченно рисовал, а также писал о живописи, о творчестве друзей (Бабеля, Маяковского, Багрицкого). По натуре он был неистребимым оптимистом. Он не жаловался на судьбу, не «гневил Бога», умел радоваться жизни. Говорил незадолго до смерти: «Когда просыпаюсь и вижу солнце, не хочу умирать!»

Амшей Нюренберг избегал сомнений и не задавался вопросом, почему он не воспользовался шансом остаться в Париже. Он ставил перед собой другие задачи, которые решал в России. Такой уж у него был характер, а, как говорят французы: «Характер – это судьба».

В 1919 году меценат Яков Перемен, покупавший работы молодых художников, увез свою коллекцию из Одессы в Палестину. Долгие годы коллекция считалась утерянной. Была заново открыта лишь в 2006 году. В том же году была организована первая выставка Одесских парижан в Рамат-Гане (Израиль), на которой было представлено много ранних работ Нюренберга и четыре пейзажа его супруги Мамичевой. Потом эта выставка прошла в США и в Украине.

Вступительная статья к книге Амшея Нюренберга "Одесса – Париж – Москва"

Ольга Тангян (урожденная Трифонова), родилась в Москве 14 декабря 1951 года.

Закончила английское отделение филфака МГУ, работала в издательстве "Прогресс" и в ИМЛИ (Институте мировой литературы), где защитила кандидатсткую диссертацию "Новеллистика Уильяма Фолкнера".

Последние годы живет в Дюссельдорфе (Германия). Работает в музее при Дюссельдорфской художественной Академии.

Является автором-составителем книги А.Нюренберга "Одесса-Париж-Москва" (М., 2010), а также автором ряда мемуарных статей о своем отце писателе Юрии Трифонове.

Замужем, имеет трех детей.

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

http://www.amshey-nurenberg.com

О жизни и творчестве художника читайте также: Амшей Нюренберг: "Амшей Нюренберг рассказывает..."