Алек Д. Эпштейн

Анатолий Александрович Гуревич родился в Москве 26 марта 1916 года. Когда ему было два года, его семья, спасаясь от бедствий, вызванных революцией и гражданской войной, эмигрировала в Германию. Однако и там построить спокойную жизнь всерьез и надолго не удалось: приход к власти Гитлера поставил евреев перед выбором – либо смириться с многочисленными дискриминационными ограничениями, которые множились с каждым годом, либо покинуть страну. К концу 1935 года Анатолий Гуревич, его сестра и их родители потеряли надежду на то, что ситуация в Германии изменится к лучшему – и приняли трудное, но единственно верное решение об эмиграции.

В октябре 1933 года, менее чем через девять месяцев после того, как Гитлер стал рейхсканцлером Германии, у сестры Анатолия Гуревича Берты и ее мужа, немецкого артиста и режиссера-коммуниста Мартина Хелльберга (настоящее имя – Мартин Гейнрих, 1905–1999), родился сын, получивший имя Питер Хелльберг; молодая мать взяла двухлетнего мальчика с собой в эмиграцию; его отец остался в Дрездене. В Палестине/Эрец-Исраэль она вскоре вышла замуж за Герцля Тумаркина, который усыновил мальчика, получившего в новой стране новое имя Игаль, и дал ему свою фамилию. Когда сын Берты вырос, он стал одним из самых известных в стране скульпторов, и в 2004 году был удостоен Государственной премии Израиля, но отрочество его было очень непростым: жили бедно, со сменой квартир приходилось менять и школы, где новичку не всегда были рады, а когда в девять лет Игаль узнал, что Герцль Тумаркин на самом деле не является его отцом, это привело к затяжному внутрисемейному кризису; в возрасте шестнадцати лет он нанялся юнгой на корабль и ушел из дома.

Скульптор Игаль Тумаркин, сын сестры Анатолия Гуревича (справа)

В 1920–1932 гг. в Палестину/Эрец-Исраэль из Германии прибыли всего около двух тысяч человек, однако воцарение национал-социалистов привело к резкому увеличению эмиграции евреев из этой страны, более сорока тысяч из которых (не считая еще примерно восьми тысяч человек – выходцев из Австрии и Чехословакии) в 1933–1939 гг. направились на Ближний Восток. В израильской историографии этих людей характеризуют термином «пятая алия». Большей частью это были врачи, адвокаты, музыканты, художники, литераторы, представители университетской профессуры. Архитекторы из Германии привезли с собой в Палестину/Эрец-Исраэль стиль «Баухаус», музыканты основали Филармонический оркестр, главным дирижером которого стал изгнанный нацистами из Франкфуртской оперы, возглавлявшейся им с 1929 года, Вильгельм Штайнберг (1899–1978), и Оркестр радиовещания, первым руководителем которого стал уроженец Гейдельберга Карел Салмон (1897–1974), прибывший в Палестину/Эрец-Исраэль в 1933 году. Однако в целом интеграция выходцев из Германии в еврейский социум новой страны проходила очень тяжело: большинство врачей, юристов, литераторов и музыкантов не смогли найти работу по своей профессии, оказавшись вынужденными трудиться простыми рабочими в строительстве и в сельском хозяйстве, страдая от невозможности поддерживать привычный уровень жизни и будучи отрезанными от давно ставшей для них родной культурно-языковой среды. Прибывшие в Палестину/Эрец-Исраэль в 1880-е – 1920-е годы евреи из Российской империи (включая выходцев из Польши), в большинстве своем, добровольно отказывались от своего основного языка повседневного общения, идиша, переходя на иврит, но выходцы из Германии ценили немецкий язык и созданную на нем культуру, основывали свои газеты и издательства, что вызывало непонимание и негодование со стороны старожилов.

где торжествовал стиль «Баухаус».

На фото: площадь Зины Дизенгоф в конце 1930-х годов

названный в честь выдающего поэта, скончавшегося в год основания города

Не сумевшие защититься от нацизма и вынужденные покинуть страну, которую они считали своей, эти беженцы встали перед необходимостью противостоять нападкам со стороны еврейских националистов, требовавших от них не только, забыв немецкий, выучить и полюбить иврит, но и перенять социальное мировоззрение большинства. Выходцы из «черты оседлости» Российской империи, сформировавшие основы социально-политической структуры еврейской общины Палестины/Эрец-Исраэль, в большинстве своем, были национально-ориентированными социалистами, тогда как носители немецкой культуры и немецкого языка, в особенности выходцы из Австро-Венгрии и Чехии, в основном были либеральными космополитами.

Они уехали из Германии, ибо там больше не могли быть собой, но и в Палестине/Эрец- Исраэль их лишали этого права, пытаясь запретить их печатные издания (газету «Orient Express» на немецком языке приходилось печатать в Бейруте и оттуда доставлять подписчикам в Иерусалиме и Тель-Авиве!), подвергая дискриминации и на биржах труда, и в общественно-политической сфере. Они, однако, несмотря на всё это, стремились оставаться европейцами, открывая, пусть и ютившиеся в небольших комнатушках, магазины модной одежды, ювелирных украшений и салоны дизайна, создавая свои адвокатские конторы и художественные галереи.

Тема исхода – вначале от большевистского переворота, потом от гитлеровского фашизма – для Анатолия Гуревича, как представляется, была чрезвычайно значимой. Именно через эту призму нужно анализировать ряд его работ, в том числе полотно «Ноев ковчег». На этой картине изображена белая лодка на ветвях деревьев, в которой собрались самые разные люди – пожилые мужчины в беретах и котелках, элегантная женщина в мехах и шляпке... Кто-то задумчиво смотрит вдаль, кто-то беседует, кто-то погружен в свои мысли. Все они спасаются от наводнения, которое уже затопило корни деревьев. На краю бортика лодки притаилась большая белая бабочка с прозрачными крыльями – она напоминает о голубе, которого Ной выпускал из Ковчега, чтобы узнать, начала ли сходить вода, закончилось ли уже вселенское бедствие… Часть спасающихся в ковчеге от гитлеризма людей одета респектабельно, дама на переднем плане – в вечернем туалете, двое мужчин – в пиджаках, один – в галстуке, второй даже в бабочке. Есть и те, кто одет по-иному; одежда изображенных художником персонажей символизирует их разные профессии и социальный статус. Люди разных профессий из разных слоев общества оказались в одной лодке, и никто из них не знает, какая жизнь ждет их впереди.

(холст, масло)

Они вынуждены были бросить всё свое имущество, и, естественно, определенная тревога за будущее не может не одолевать их – все они напряжены, ни один не улыбается. Однако хоть как-то сорганизоваться, чтобы не пропасть поодиночке, они даже не пытаются – изображенные художником люди не взаимодействуют между собой, не только не общаясь, но и почти не смотря друг на друга. Каждый из них демонстрирует, что оказался на этом видавшем виды суденышке беглецов исключительно по случайности, каждый уверен, что очень скоро ему удастся вернуться и восстановить свой статус… Они не хотят верить, что покидают родные места навсегда, и еще не догадываются, какие тяготы предстоит пережить им, бывшим успешным горожанам, посещавшим оперы и концерты в филармонии, на новом месте, пока оно станет для них (а, скорее, уже только для их детей) новой родиной…

Анатолий Гуревич прожил в Тель-Авиве более семидесяти лет. Он учился живописи в художественной школе в Берлине, а затем продолжил свое художественное образование во Франции и в Италии. Оказавшись в Палестине/Эрец-Исраэль, он стажировался у видных живописцев Исаака Френкеля-Френеля (1899–1981) и Мирона Симы (1902–1999). Рисовал он, впрочем, совершенно иначе, чем его учителя, которые работали в традициях пост-импрессионизма, фовизма и экспрессионизма. На А.А. Гуревича же, как представляется, наибольшее влияние оказало художественное течение «Новая предметность» [«Neue Sachlichkeit»], сформировавшееся в Германии в годы его отрочества и юности, во второй половине 1920-х – начале 1930-х годов. Живопись А.А. Гуревича куда ближе сложному миру «магических реалистов» Франца Седлачека (1881–1945), Георга Шольца (1890–1945), Франца Раздвилла (1895–1983) и Рудольфа Дишингера (1904–1988) и сюрреалиста Джорджо де Кирико (1888–1978), чем картинам его учителей.

(холст, масло, 81х55 см)

«Помогите!», 1939

На картине Анатолия Гуревича «Возвращение с войны» изображен стоящий на берегу реки солдат, а на другой стороне, держась на ствол дерева, на него смотрит исхудавшая женщина в белом одеянии. Она изумленно и сосредоточенно вглядывается в его лицо, которое не видно зрителю, несмело и тревожно, будто боясь обмануться, не веря происходящему. На поясе воина, одетого в белый плащ-палатку, болтается фляга с водой, походная сковородка, сумки, на спине – свернутый пустой мешок – все те вещи, которые служили ему годы жизни в окопах. Таким он прошел тяжкие дороги войны и вернулся назад – к той, что ждала его все это время, живя словно на одиноком острове, окруженном безразличной синевой. «Жди меня – и я вернусь, только очень жди…». Она была готова к самой страшной вести, и все же лелеяла надежду на его спасение, на встречу, взращивала и согревала любовь и надежду в своем сердце, как зеленое и цветущее дерево. Ее молодость прошла раньше времени, ее волосы тронула седина, ее тонкие губы сжаты, чтобы сдержать крик – но впервые за многие годы ее взгляд оживает, видя вернувшегося солдата. Они еще не вместе, чтобы обнять друг друга, одному из них нужно перейти реку – и хочется верить, что это не река Стикс в подземном царстве Аида, и что они стоят на разных берегах не потому, что ждут Харона...

с супругой Хильдой Кастен

Работая в театре, художник вынужден следовать тому, что диктует ему режиссер-постановщик и административное руководство, вечно озабоченное задачей снижения стоимости производства костюмов и декораций. Поэтому собственные живописные произведения А.А. Гуревича говорят о его искусстве несравнимо больше, чем театральные проекты. Произведения эти, однако, остаются почти не известными широкой публике, ибо ни в одном из израильских музеев его персональные выставки, к огромному сожалению, никогда не устраивались. А.А. Гуревич навсегда остался частью культурной среды, сформировавшейся в Веймарской Германии, в мейнстрим искусства израильского так и не влившись, пусть даже за его многолетнюю театральную деятельность муниципалитет Тель-Авива присвоил ему звание почетного гражданина города. О том, что его студия была своего рода островком итальянского неореализма в центре Тель-Авива, еще не застроенного высотками и сохранявшего средиземноморский колорит, вспоминает и Ури Холландер – ныне известный поэт и культуролог, в конце 1980-х – начале 1990-х годов вместе со своим братом бравший у А.А. Гуревича уроки рисования, сохраняющий память о нем и пропагандирующий его творческое наследие.

(бумага, пастель, уголь, 50х35 см)

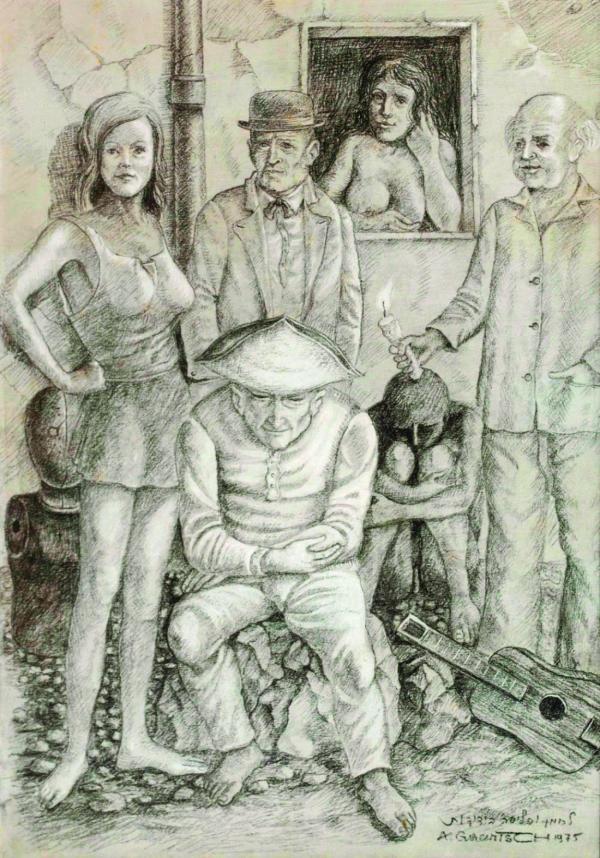

Стиль Анатолия Гуревича можно охарактеризовать как жесткий и сдержанный магический реализм. Персонажи на его полотнах, тщательно выписанные, всегда компактно сгруппированы и очерчены резкими, четкими линиями, они молчаливы и статичны, причем почти на каждой картине один из ключевых персонажей изображен спиной к зрителю, который, таким образом, лишен возможности видеть его (или ее) глаза. Ощущение единения персонажей достигалось противопоставлением им окружающей среды и наполняющих ее предметов. Как и в работах художников, которых принято относить к «Новой предметности», люди на картинах А.А. Гуревича зачастую сами выглядят как объекты, окруженные другими объектами.

(холст, масло, 35х27 см)

(холст, масло, 50х41 см)

драматург и режиссер

Михаэль Гуревич, многолетний

художественный руководитель

иерусалимского театра «Хан»

По свидетельствам тех, кто его знал, А.А. Гуревич был человеком экзистенциально очень одиноким (неслучайно оба его брака не выдержали испытание временем), и одно из его полотен – его можно было бы назвать «Остров одиночества» – кажется особенно автобиографическим в этой связи. На нем изображен старец в лодке, примостившейся на возвышении маленького острова и нагруженной домашней утварью – здесь можно увидеть гору коробок, напольные часы, даже манекен для женской одежды – все это кое-как прикрыто покрывалом; здесь же сидит сам седобородый хозяин. Прислонившись к выщербленному борту лодки, он погружен в полусон- полудрему, подперев подбородок рукой. Островок со всех сторон окружен морем – вода простирается до самого горизонта, лишь вдали видна одинокая скала, поднимающаяся над поверхностью, молчаливая и безжизненная. Старик совершенно один среди домашнего скарба, у борта лодки – крошечный белый домик с глубокой трещиной, за ним – полуразрушенная каменная стена. На острове нет ни единой травинки – только два обломанных сухих ствола торчат из земли. Все это – и обветшавший, опустевший дом, кажущийся таким крошечным и тесным, и эта нехитрая домашняя утварь под покрывалом, весь этот безжизненный островок – и есть весь мир этого человека, проводившего в мир иной многих из своих близких, и фактически забытый теми, кто еще жив. А часы с серебряным циферблатом над его головой неумолимо отбивают время, которого у него – даже на этом островке – остается все меньше и меньше...

Анатолий Гуревич скончался 20 января 2005 года, и картина «Надгробие», очевидно, является его автоэпитафией. Зритель видит на переднем плане напоминающий могильную плиту огромный деревянный помост, лежащий прямо посреди пустыни. Повсюду – и по его поверхности, и по каменистой почве вокруг – разбросаны обрывки бумаги с надписями на иврите, а над передним краем этого помоста поднимается сухой обрубленный ствол с прибитой наискосок палкой-перекладиной, напоминающий крест. Перед плитой, припав к ней, стоит на коленях человек в черном, со шляпой на голове – он сложил руки, будто в молитве, и горестно склонился над могилой. Вокруг – ни единой живой души, всюду поднимаются лишь каменистые холмы, припорошенные песком, и ни один живой росток не прерывает своей искрой их мертвенное молчание, а отливающие серо-буроватой голубизной безжизненные дали под знойным небом простираются до самого горизонта. Оборванный текст на иврите на переднем плане довольно трудно прочесть, но показательно, что самые близкие к зрителю строки – это имя самого живописца и имена его сыновей, Михаэля и Эяля.

(холст, масло)

В конце своего жизненного пути главное, кем видел себя Анатолий Гуревич, – отцом. Его старший сын стал видным деятелем израильской культуры, известным драматургом, главным режиссером единственного в столице страны репертуарного театра, трижды получившим за свои спектакли премии как лучший режиссер года в Израиле, почетным доктором Иерусалимского университета. С точки зрения статуса в мире искусства, он, уроженец Израиля, добился всего того, чего его отцу-эмигранту добиться не удалось. Искусство Анатолия Гуревича еще ждет заслуженного признания.

(холст, масло)

(холст, масло)

(холст, масло, 62х40 см)

(холст, масло)

(холст, масло, 65х45 см)

(холст, масло, 34х27 см)

(холст, масло, 31х25 см)

(холст, масло, 60х81 см)

Глава из альбома-монографии "Сюрреализм после Холокоста: искусство выразить невыразимое. Художники восточноевропейской еврейской диаспоры в Израиле" , изданной Еврейским обществом поощрения художеств в 2019 г.