Ирина Мак, Лехаим

Вторая выставка дилогии «Модернизм без манифеста» в Московском музее современного искусства (работает последние дни, до 28 января), построенной на коллекции отечественного искусства XX века, собранной Романом Бабичевым, исследует одну из самых малоизученных и интересных страниц художественной жизни страны. Речь идет о «ленинградской школе», о советских модернистах, пик творчества которых пришелся на страшное время — с конца 1920‑х до 1950‑х годов.

«Пройдет сколько‑то лет, и все скажут, что это мы получили от него, что ему обязаны этим, этим и этим, что в его творчестве есть что‑то специфическое и очень драгоценное для нашей культуры, на что можно по‑настоящему опереться…»

Восторженные эпитеты, принадлежащие Николаю Пунину и очень для него не характерные, относятся к Владимиру Гринбергу. Сказано это было в Ленинграде в 1946‑м, на открытии выставки Гринберга. Выставка стала посмертной: художник не пережил блокаду.

«Пройдет сколько‑то лет, и все скажут, что это мы получили от него, что ему обязаны этим, этим и этим, что в его творчестве есть что‑то специфическое и очень драгоценное для нашей культуры, на что можно по‑настоящему опереться…»

Восторженные эпитеты, принадлежащие Николаю Пунину и очень для него не характерные, относятся к Владимиру Гринбергу. Сказано это было в Ленинграде в 1946‑м, на открытии выставки Гринберга. Выставка стала посмертной: художник не пережил блокаду.

В той речи на вернисаже Пунин сетовал, что прежде не знал его имени. Но Пунин знал в художественной среде Ленинграда все и всех, а если чего не знал, того, кажется, и не существовало. Этот пример весьма показателен. Приходится признать, что имя Владимира Ариевича Гринберга (1896–1942), ученика Александра Яковлева, блестящего рисовальщика, в молодые годы увлекавшегося неоакадемизмом (его ранняя графика напоминает римские портреты), а впоследствии испытывавшего интерес к примитивистам, писавшего на черном фоне и даже клеенках (выставка Пиросмани в Русском музее в 1930‑м не прошла незамеченной), автора «безыдейных» пейзажей и «дистиллированных» портретов‑формул (так их назвала сокуратор выставки Александра Струкова), было и до войны мало кому известно. А уж в послевоенное время, в эпоху борьбы с космополитами, на какое‑то время вовсе исчезло из употребления.

Формально лояльный к власти, член ЛОССХа, Гринберг не подвергался репрессиям при жизни и запретам после смерти — в отличие от расстрелянной ученицы Малевича Веры Ермолаевой, расстрелянных Клуциса и Древина. Но перспектива ареста не заставила его изменить себе.

«Тихое» сопротивление пропагандистскому мейнстриму, решение пластических, а не партийных задач, уход от идеологии в пейзажи — все это было откровенной фрондой. Бесконечно далеки от соцреализма были даже индустриальные пейзажи председателя «Круга художников» Владислава Пакулина и Виктории Белаковской, не то что городские виды Гринберга. То, что он писал, — это был совсем не реализм, а скорее, попытка заново осмыслить реальность. Его манера, почерк заставляют вспомнить «парижскую школу», которой бредили художники того времени — и ездили смотреть на нее в Москву, в ГМНЗИ. Кумиром Гринберга был Альбер Марке, и когда в 1934 году Марке приехал в СССР, Владимир Ариевич водил его по Ленинграду.

«Тихое» сопротивление пропагандистскому мейнстриму, решение пластических, а не партийных задач, уход от идеологии в пейзажи — все это было откровенной фрондой. Бесконечно далеки от соцреализма были даже индустриальные пейзажи председателя «Круга художников» Владислава Пакулина и Виктории Белаковской, не то что городские виды Гринберга. То, что он писал, — это был совсем не реализм, а скорее, попытка заново осмыслить реальность. Его манера, почерк заставляют вспомнить «парижскую школу», которой бредили художники того времени — и ездили смотреть на нее в Москву, в ГМНЗИ. Кумиром Гринберга был Альбер Марке, и когда в 1934 году Марке приехал в СССР, Владимир Ариевич водил его по Ленинграду.

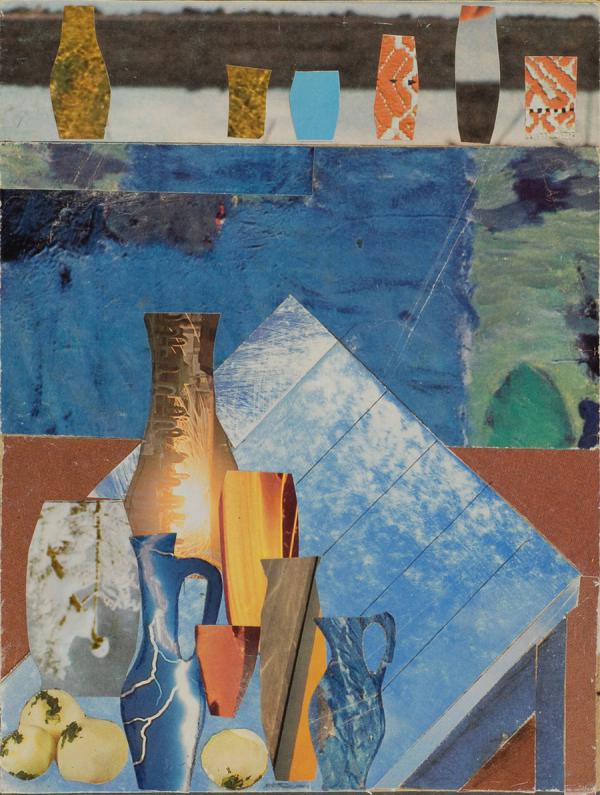

Стена главной конторы. 1930

Работы Гринберга идеально иллюстрируют абсурдность традиционного для отечественного искусствознания деления искусства 1930–1950‑х на «авангард» и «социалистический реализм». Кураторы нынешней выставки (вместе с коллекционером Романом Бабичевым над ней работали Мария Силина, Александра Струкова, Ольга Давыдова и возглавившая кураторскую группу Надя Плунгян) с традицией успешно спорят, заново «легализуя», возвращая в художественный и исторический контекст забытые и полузабытые имена.

Ученики и наследники Яковлева и Шухаева, Петрова‑Водкина, Филонова и Малевича, эти художники занимались тем самым «чистым» искусством, которое было, казалось, уже невозможно, неосуществимо в ситуации, возникшей после 1932 года, после запрета художественных объединений и замены их «правильным» Союзом художников. В этом искусстве не было или почти не было национальных акцентов — поверив в идеалы интернационализма, художники стремились выползти из своих родословных как змеи из старой кожи. Но у всех у них, особенно у выходцев из еврейских семей, которых было много в артистической среде, бэкграунд бросается в глаза. Как, например, у Татьяны Купервассер (1902–1972) в картине «Религия — опиум для народа», где даже лозунг как таковой не виден — зритель обнаруживает лишь нижние края букв: «…ия опиум». И домысливает остальное. На холсте изображены предметы, символизирующие главные религиозные конфессии, — Георгий Победоносец с копьем, Будда, фигурка первобытного божества. Но ни меноры, ни магендавида, хотя антисемитские плакаты тоже были в то время в ходу. И бытовой антисемитизм никуда не исчезал, и Татьяне Исидоровне Купервассер, одной из талантливейших учениц Петрова‑Водкина, не дали бы забыть об ее корнях. Да она вряд ли и хотела.

Ученики и наследники Яковлева и Шухаева, Петрова‑Водкина, Филонова и Малевича, эти художники занимались тем самым «чистым» искусством, которое было, казалось, уже невозможно, неосуществимо в ситуации, возникшей после 1932 года, после запрета художественных объединений и замены их «правильным» Союзом художников. В этом искусстве не было или почти не было национальных акцентов — поверив в идеалы интернационализма, художники стремились выползти из своих родословных как змеи из старой кожи. Но у всех у них, особенно у выходцев из еврейских семей, которых было много в артистической среде, бэкграунд бросается в глаза. Как, например, у Татьяны Купервассер (1902–1972) в картине «Религия — опиум для народа», где даже лозунг как таковой не виден — зритель обнаруживает лишь нижние края букв: «…ия опиум». И домысливает остальное. На холсте изображены предметы, символизирующие главные религиозные конфессии, — Георгий Победоносец с копьем, Будда, фигурка первобытного божества. Но ни меноры, ни магендавида, хотя антисемитские плакаты тоже были в то время в ходу. И бытовой антисемитизм никуда не исчезал, и Татьяне Исидоровне Купервассер, одной из талантливейших учениц Петрова‑Водкина, не дали бы забыть об ее корнях. Да она вряд ли и хотела.

В жизни ее и ее мужа, Александра Исааковича Русакова (1898–1952), блестящего живописца, которого кураторы называют «пионером новой сюжетной картины», не было местечкового детства. Купервассер родилась в Петербурге, а Русаков, чей отец перебрался в столицу в начале века, имел еще дореволюционную квартиру на Большом проспекте Петроградской стороны, пережившую уплотнения и блокаду. В этой квартире живописец вырос, в ней вырос его сын, известный специалист по Матиссу, сотрудник Эрмитажа Юрий Русаков, в ней живет новое поколение семьи. Виды из окон этой квартиры можно найти на полотнах, Русакова, здесь собирался «Круг художников», и после запрета объединения встречался тот же самый круг. Помимо городских пейзажей Русаков писал портреты «своих»: жены, сына, друзей — художников Александра Ведерникова и Бориса Ермолаева, его жены М. С. Зильберман — сестры Купервассер, «маркиста» Емельянова, расстрелянного в 1938‑м.

Это не была халтура, они достигали высот во всех своих начинаниях. Но это был грустный итог жизни художников, рискнувших быть независимыми. На выставке — искусство, которое кажется свободным. Как будто авторы этих портретов и пейзажей плевали на запреты и аресты, делали, что хотели. Вряд ли у них получилось бы это в Москве, но Ленинград был дальше от власти. И тут снова возникают аллюзии на «парижскую школу», которую тоже создавали маргиналы — изгои, эмигранты, среди которых евреи составляли большинство.

Спустя десятилетия их еврейство кажется многим несущественной деталью биографии. Оно выпало из контекста — и в монографиях 1970–1980‑х, посвященных Гринбергу или Русакову, об этом ничего нет, характерные имена‑отчества родителей Русакова обозначены под фотографиями лишь инициалами. Слово «еврей» тогда и правда не произносилось вслух и не печаталось. Искусство этих художников и само позволяет отвлечься от национального: близкие по возрасту к Лисицкому и Шагалу, они представляли, тем не менее, следующее поколение. Еврейство их оказалось таким же невидимым, тайным, как их манифест. Который, конечно же, существовал, но история не дала им шанса о нем заявить.