Марина Генкина,

искусствовед, художественный критик, организатор и куратор выставок

Во все времена - и XX век не составляет исключения - рядом со знаменитыми мастерами работали и другие; они не принадлежали к числу первооткрывателей, но шли своим путем, пользуясь современным им художественным языком, перерабатывая его в соответствии со своей индивидуальностью.

Сегодня искусствоведение, занимающееся XX веком, начало интересоваться ими. Тому есть много объяснений: и обострившееся во всем мире стремление к национальной самоидентификации, результатом которого является широчайший спектр явлений - от идущих по всему свету национально-религиозных войн до академических исследований истории своего народа; и понимание того, что в наше время постоянных миграций, и добровольных и вынужденных, мы рискуем потерять всякие следы даже недавнего прошлого; и, наконец, небескорыстный интерес специалистов, ищущих “белые пятна" - собственный, еще неизвестный объект исследования.

искусствовед, художественный критик, организатор и куратор выставок

Во все времена - и XX век не составляет исключения - рядом со знаменитыми мастерами работали и другие; они не принадлежали к числу первооткрывателей, но шли своим путем, пользуясь современным им художественным языком, перерабатывая его в соответствии со своей индивидуальностью.

Сегодня искусствоведение, занимающееся XX веком, начало интересоваться ими. Тому есть много объяснений: и обострившееся во всем мире стремление к национальной самоидентификации, результатом которого является широчайший спектр явлений - от идущих по всему свету национально-религиозных войн до академических исследований истории своего народа; и понимание того, что в наше время постоянных миграций, и добровольных и вынужденных, мы рискуем потерять всякие следы даже недавнего прошлого; и, наконец, небескорыстный интерес специалистов, ищущих “белые пятна" - собственный, еще неизвестный объект исследования.

Воловик рассказывал о себе редко, не участвовал в бурных дискуссиях, не писал ни воспоминаний, ни манифестов. Трудно представить себе, что можно было спрятаться от окружающих при такой бурной творческой жизни и таком обширном круге общения; и при том, что он жил в “Ла Рюш“ - так называемом “Упье". Через “Улей" прошли почти все художники-эмигранты, приезжавшие в Париж, чтобы стать знаменитыми; и почти все они, став знаменитыми, покидали “Упей“. Это было что-то вроде гостиницы, а вернее, меблированные комнаты, которые устроил парижский скульптор Дюбуа, приспособив для этого почти разрушенный павильон Всемирной выставки 1900 года. Сгроение вышло достаточно нелепое и эксцентричное, чтобы привлечь парижскую богему; а главное, комнаты там были очень дешевы. Однако за возможность постоянно™ общения с себе подобными, что тоже было весьма привлекательно, приходилось платить существованием в тесноте и скученности, совместными мастерскими и жизнью на виду.

Воловик, в отличие от других, не покинул “Улей" при первой же возможности, а прожил в нем с 1923 года до второй мировой войны, когда он был просто вынужден это сделать. Человеком он был настолько самодостаточным и обладал такой способностью к уединению, даже в самом шумном обществе, что суета "Улья" ему нисколько не мешала. По свидетельству Ж.Жюэна, относящегося, правда, к более позднему времени, жизнь художника была строго регламентирована: “... Чтение ’Комба’ по утрам, Ле Монд’ вечером; работа в ателье после полудня; кафе ’Селект’ на Монпарнасе; и, раз в неделю, партия в покер с друзьями в его квартире на ул. Жюль-Шаплен, которая затягивалась за полночь" (1).

Ж.Жюэн называет Воловика “крестьянином" за обстоятельность во всяком деле, за которое брался, даже если всего-навсего “возился в крошечной кухне, готовил несколько традиционных русских блюд, всегда одни и те же“ (2).

Размеренная, спокойная жизнь, во всяком случае на посторонний взгляд. И - тоже на посторонний взгляд - гораздо более благополучная, чем у большинства его товарищей по искусству.

Лазарь Воловик родился 25 января 1902 года на Украине, в Кременчуге, в семье коммерсанта. Ему не пришлось, как Сутину, вступать в конфликт с семьей из-за пристрастия к рисованию:

Размеренная, спокойная жизнь, во всяком случае на посторонний взгляд. И - тоже на посторонний взгляд - гораздо более благополучная, чем у большинства его товарищей по искусству.

Лазарь Воловик родился 25 января 1902 года на Украине, в Кременчуге, в семье коммерсанта. Ему не пришлось, как Сутину, вступать в конфликт с семьей из-за пристрастия к рисованию:

“Все мужчины в семье занимались живописью как любители. Дома всегда были краски. Мои братья делали копии со знаменитых картин, всегда любительские и всегда по репродукциям“ (3).

Его, строившего свои мечты на “солидной основе“ (4), ни "любительство“, ни “репродукции“ не устраивали; и Воловик поступил учиться сначала в художественную школу в Харькове, а потом в Академию живописи в Киеве. Затем - Париж, работа; жизнь в “Улье“; женитьба на балерине Лие Гржебиной, с которой они прожили вместе до самой смерти художника; близкие друзья - лишь те, с кем сблизился в молодости: художники Кикоин, Кремень, Найдич.

Но, судя по произведениям Л.Воловика, это спокойствие и размеренность были только частью правды о нем. Однажды Воловик сформулировал свою основную задачу в живописи: “выразить безмолвие“. Но безмолвие, тишина могут быть наполнены самым разным смыслом. Воловик видел в них внутреннюю напряженность и глубокую печаль. Откуда эта меланхолия, так похожая на меланхолию остальных художников-евреев Парижской школы, если все так благополучно?

Есть и другая биография Воловика. Ему было семь лет, когда умер отец, оставив семерых детей. Когда Воловику было пятнадцать лет, произошла революция в России. Сдержанно, как это было ему свойственно, он рассказал однажды, почему оказался в Академии искусств именно в Киеве:

“Шел 1918-й. Я приехал в Академию в Киев. Была гражданская война, и невозможно было отправиться в Академию в Москву или Ленинград. Тогда у меня возникла идея выучиться в России и отправиться в Париж. Я доучился до конца 1919-го и еще год бы л в Турции, и жил так, как я хотел“ (5).

Девятнадцатилетним юношей Воловик прибыл в Париж, без денег, без знакомств, без связей и рекомендательных писем, имея единственный адрес: “кафе на Монпарнасе“ (кафе - во множественном числе); художественное образование у него было минимальное. Через три года состоялась первая выставка работ Воловика - в Париже, в галерее “Ла Ликорн“; два других участника были Сутин и Кремень.

Воловик действительно прожил большую часть жизни на одном месте, но он объездил при этом полмира, несколько раз - с балетной труппой, в которой танцевала его жена. Именно в этих первых турне, в начале 1930-х годов, Воловик серьезно работал как театральный художник, делал эскизы костюмов; тогда же он сблизился с Гончаровой и Ларионовым. Много лет спустя, уже после войны, он снова отправился в “театральный вояж“: в 1946 году жена Воловика и ее сестра Ирина Гржебина основали новую труппу

“Русские балеты".

Во время войны, так же, как другие евреи, Воловик вынужден был скрываться от облав; два года он провел вблизи Парижа, в доме матери своей жены. Его мастерская в “Угіье44 была занята немцами, и все работы, находившиеся там, исчезли; не надо объяснять, что это значило для сорокалетнего художника. Уцелели лишь те, что находились в других собраниях, и сегодня почти невозможно составить представление о раннем творчестве Воловика.

Воловик действительно прожил большую часть жизни на одном месте, но он объездил при этом полмира, несколько раз - с балетной труппой, в которой танцевала его жена. Именно в этих первых турне, в начале 1930-х годов, Воловик серьезно работал как театральный художник, делал эскизы костюмов; тогда же он сблизился с Гончаровой и Ларионовым. Много лет спустя, уже после войны, он снова отправился в “театральный вояж“: в 1946 году жена Воловика и ее сестра Ирина Гржебина основали новую труппу

“Русские балеты".

Во время войны, так же, как другие евреи, Воловик вынужден был скрываться от облав; два года он провел вблизи Парижа, в доме матери своей жены. Его мастерская в “Угіье44 была занята немцами, и все работы, находившиеся там, исчезли; не надо объяснять, что это значило для сорокалетнего художника. Уцелели лишь те, что находились в других собраниях, и сегодня почти невозможно составить представление о раннем творчестве Воловика.

“... Я жил так, как я хотел", -

сказал художник. Эта фраза может быть поставлена эпиграфом ко всей его жизни, а главное, к его искусству: и в жизни, и в искусстве он всегда делал то, что считал нужным, не обращая внимания ни на чье мнение.

- “Я приехал в Париж в 1921-м. Я не искал ни профессора, ни школы. Я понимал, что только работа, только внимательное изучение произведений других художников, только посещение музеев - единственно возможный для меня путь. Я не могу подражать даже бесспорно великим мастерам, потому что великий мастер не принадлежит к школе".

Определяя место Воловика в искусстве XX века, его обычно раполагают между импрессионизмом и фовизмом. К этому, безусловно, есть основания.

Если говорить об “импрессионизме" его работ, то многие из них иногда прямо напоминают Дега: “Купальщица в ванной" (1931), “Сцена русского театра" (1933), “Скачки" (1937-1967). По свидетельству современников, метод его работы тоже как будто был ближе всего к импрессионистскому: художник “... словно хотел схватить на лету первое впечатление... и он отказывается рисовать сначала на бумаге. Пусть это будут исчезающие мгновения - постоянное ощущение времени. Эскиз он намечает всегда на холсте4*7.

Но если сравнить многочисленные “Скачки" Дега со “Скачками" Воловика, становится совершенно очевидно, что он художник другого поколения и другого отношения к жизни. В импрессионистской композиции движение всегда направлено или из глубины к первому плану, или параллельно плоскости холста и по диагонали: мгновение словно проплывает перед зрителем, готовое в следующую секунду смениться новым кадром; и никогда персонажи не станут удаляться от зрителя, полностью повернувшись к нему спиной, как это происходит в “Скачках" Воловика; и не станут двигаться от первого плана по направлению к глухой стене, преграждающей им путь, тянущейся слева направо и не оставляющей никакого выхода. Это уже искусство XX века, с его ощущением безысходности: движение, которое неизбежно будет остановлено, пространство, замкнутое в глубине непреодолимый препятствием. И никаких диагоналей импрессионистов - диагональ дает ощущение развития, потенциальной возможности изменений; перпендикуляр, на котором построена картина Воловика, - это тупик, конец пути.

И даже в одной из самых “импрессионистских“ работ Воловика - “Портрет мадам Воловик“ (1957) - на светлое изображение первого плана наплывает сзади густая коричневая тень и лицо женщины слишком напряжено, и взгляд слишком сосредоточен для того, чтобы это было “первое впечатление". Приведенное выше описание того, как художник работал, имеет продолжение: “В ходе работы основная конструкция то проступала яснее, то затушевывалась, в зависимости от интенсивности световых пятен, которые создавала рука художника, раскидывая цвета иногда густыми, а иногда тонкими слоями".

То же с принадлежностью живописи Воловика к фовизму: сходство, безусловно, есть, и влияние идей фовизма присутствует в его произведениях, но внимательный взгляд обнаруживает обманчивость этого сходства. Конечно, “Отдыхающая обнаженная" (1927), Грум (1936) “Обнаженная-натюрморт“ (1929) или более поздняя “Обнаженная

на ковре“ (1954) близки к этому направлению. Но рассмотрим одно из самых характерных в этом смысле полотен Воловика - “Обнаженная-натюрморт“; при его абсолютно “фовистском“ названии в нем очень много того, что никак не укладывается в рамки этого “изма“. Художник не пользуется открытым цветом, его живопись подчеркнуто материальна и предметы осязаемы. Яснее всего разница видна при сравнении этой “Обнаженной" с “Одалиской" Матисса, написанной годом раньше. Общая композиция почти аналогична (в зеркальном отражении); обе женские фигуры совершенно соответствуют окружающей их обстановке комнаты: но при этом “Одалиска" - часть общего арабеска, она подобна декоративному ковру, изысканному кувшину и причудливой формы креслу, на которое она опирается; ее личико - плоское пятно, трактованное так же, как узор на ковре, служащем для него фоном. А “Обнаженная" Воловика так же тяжеловесна, как и окружающие ее предметы; сумрачный нейтральный фон, написанный широкими стремительными мазками, не имеет самостоятельной ценности, а лишь оттеняет крупное лицо с четко обозначенными чертами. В этом “натюрморте“ есть драматическое начало, которое принципиально отсутствует и у импрессионистов, и у фовистов.

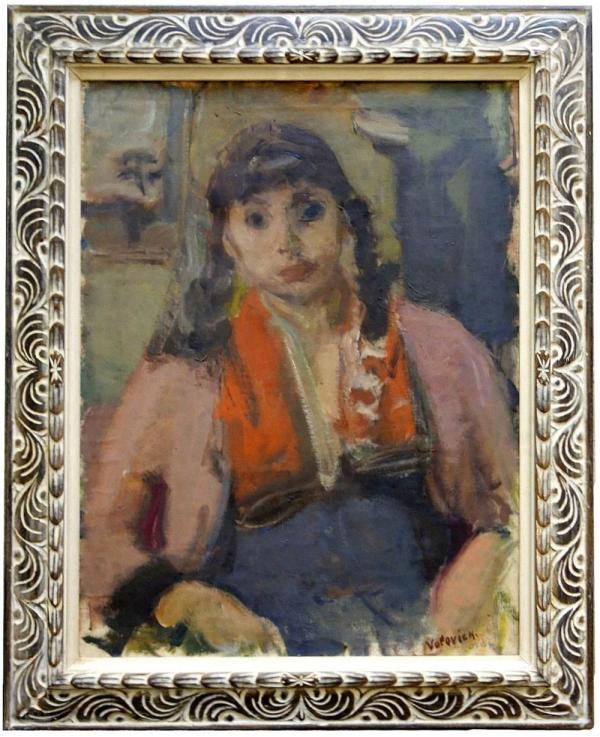

Это можно сказать о любой работе Воловика: драматизм. Таковы все его портреты, почти все пейзажи и натюрморты: опущенные плечи, падающие вниз линии, крупные тяжелые предметы, сопоставленные друг с другом. Излюбленные цвета - коричневое, зеленое, синее, фиолетовое и иногда красное как знак тревоги, как вырвавшееся изнутри напряжение. Но это - основная гамма художников Парижской школы, что совершенно естественно, потому что Воловик одновременно и один из участников процесса ее возникновения, и ее порождение, какие бы другие источники в живописи его ни привлекали и насколько бы он сам ни считал себя независимым от школ: при всех реминисценциях он прежде всего экспрессионист Парижской школы.

Французский вариант экспрессионизма отличался от немецкого, но возник параллельно ему и независимо от него. Распространено мнение, и видимо, справедливое, - что экспрессионизм Парижской школы обязан своим возникновением художникам-евреям, эмигрантам из разных стран: они принесли в искусство свою внутреннюю

напряженность, свои душевные переживания и противоречия, Обнаженная - натюрморт (1929) страсть, сдерживавшуюся в детстве строгостью традиционных установлений.

Однако часто упускается из вида второй фактор, сыгравший большую роль в творчестве тех евреев-эмигрантов, которые приехали из России: влияние русской культуры.

В отношении Воловика оно было несомненным, причем это скорее относится к литературе, чем к живописи. Как для всякого русского интеллигента - а просвещенные российские евреи безусловно принадлежали к ним, - литература была чрезвычайно важной частью его жизни и во многом определяла его мировоззрение. Мы располагаем и документальными свидетельствами этого - воспоминаниями современников о той огромной роли, которую играли для Воловика его любимые писатели и поэты - Чехов, Пушкин, Блок; и еще Рильке, в творчестве которого он выделял прежде всего его связь с русской литературой и с русским пониманием мира, этой литературой воспитанным (9). Но мы располагаем и другим документальным свидетельством - картинами самого Воловика. От картин Воловика исходит ощущение сопричастности. Мы словно находимся внутри картины, аура которой мягко обволакивает нас.

Это похоже на атмосферу чеховского театра, где актеры не играют перед публикой, а переживают пьесу вместе с ней, приглашая безмолвных партнеров принять участие в действии“9. Это впечатление француза, человека, видящего влияние русской культуры со стороны и потому воспринимающею самое характерное, прежде всего бросающееся в глаза. Конечно, экспрессионизм Воловика отличается от экспрессионизма Сутина, Модильяни или позднего Руо: неистовство, страсть, отчаяние и разочарование чужды ему, так же как и радостное, оптимистическое восприятие действительности. Как и у других французских экспрессионистов, творчество Воловика пронизано ощущением надвигающейся катастрофы, а его герои тоже чувствуют себя дискомфортно в этом мире; но его живопись - драма, а не трагедия; там, где другие живописцы кричат от боли и ярости, он глубоко печалей. Воловик не считает для себя возможным испускать вопль - он слишком закрыт, слишком интравертен для этого; его экспрессионизм - внутренняя напряженность души, напряженность печали. Картина Воловика, написанная в 1936 году, — “Рассыльный“ — почти буквально повторяет одного из “Слуг“ Сутина из серии конца 20-х годов. Но если у Сутина этот портрет - апокалиптическое видение, некто, принадлежащий страшному будущему, почти карикатура на человека; если Сутина не интересует ни психология, ни социальная принадлежность изображенною им “Слуги" - он видит в нем лишь один из элементов безумною мира, - то Воловик пишет прежде всего человека - усталого, растерянного деревенского мальчика, на котором нелепо и неуклюже выглядит форменная одежда гостиничною рассыльного, похожая на военную форму; это человек, вырванный из своей среды и оставшийся чужим там, где он очутился.

В отличие от своих прославленных современников, Воловик не открыл новых путей в живописи; он полностью принадлежал своему времени и пользовался тем живописным языком, который был этому времени свойственен. Но он упрямо следовал собственным ощущениям в искусстве, имея мужество не пытаться, в погоне за славой, быть более “современным44, чем то было присуще его человеческой натуре, он оставался самим собой.

Если говорить об “импрессионизме" его работ, то многие из них иногда прямо напоминают Дега: “Купальщица в ванной" (1931), “Сцена русского театра" (1933), “Скачки" (1937-1967). По свидетельству современников, метод его работы тоже как будто был ближе всего к импрессионистскому: художник “... словно хотел схватить на лету первое впечатление... и он отказывается рисовать сначала на бумаге. Пусть это будут исчезающие мгновения - постоянное ощущение времени. Эскиз он намечает всегда на холсте4*7.

Но если сравнить многочисленные “Скачки" Дега со “Скачками" Воловика, становится совершенно очевидно, что он художник другого поколения и другого отношения к жизни. В импрессионистской композиции движение всегда направлено или из глубины к первому плану, или параллельно плоскости холста и по диагонали: мгновение словно проплывает перед зрителем, готовое в следующую секунду смениться новым кадром; и никогда персонажи не станут удаляться от зрителя, полностью повернувшись к нему спиной, как это происходит в “Скачках" Воловика; и не станут двигаться от первого плана по направлению к глухой стене, преграждающей им путь, тянущейся слева направо и не оставляющей никакого выхода. Это уже искусство XX века, с его ощущением безысходности: движение, которое неизбежно будет остановлено, пространство, замкнутое в глубине непреодолимый препятствием. И никаких диагоналей импрессионистов - диагональ дает ощущение развития, потенциальной возможности изменений; перпендикуляр, на котором построена картина Воловика, - это тупик, конец пути.

И даже в одной из самых “импрессионистских“ работ Воловика - “Портрет мадам Воловик“ (1957) - на светлое изображение первого плана наплывает сзади густая коричневая тень и лицо женщины слишком напряжено, и взгляд слишком сосредоточен для того, чтобы это было “первое впечатление". Приведенное выше описание того, как художник работал, имеет продолжение: “В ходе работы основная конструкция то проступала яснее, то затушевывалась, в зависимости от интенсивности световых пятен, которые создавала рука художника, раскидывая цвета иногда густыми, а иногда тонкими слоями".

То же с принадлежностью живописи Воловика к фовизму: сходство, безусловно, есть, и влияние идей фовизма присутствует в его произведениях, но внимательный взгляд обнаруживает обманчивость этого сходства. Конечно, “Отдыхающая обнаженная" (1927), Грум (1936) “Обнаженная-натюрморт“ (1929) или более поздняя “Обнаженная

на ковре“ (1954) близки к этому направлению. Но рассмотрим одно из самых характерных в этом смысле полотен Воловика - “Обнаженная-натюрморт“; при его абсолютно “фовистском“ названии в нем очень много того, что никак не укладывается в рамки этого “изма“. Художник не пользуется открытым цветом, его живопись подчеркнуто материальна и предметы осязаемы. Яснее всего разница видна при сравнении этой “Обнаженной" с “Одалиской" Матисса, написанной годом раньше. Общая композиция почти аналогична (в зеркальном отражении); обе женские фигуры совершенно соответствуют окружающей их обстановке комнаты: но при этом “Одалиска" - часть общего арабеска, она подобна декоративному ковру, изысканному кувшину и причудливой формы креслу, на которое она опирается; ее личико - плоское пятно, трактованное так же, как узор на ковре, служащем для него фоном. А “Обнаженная" Воловика так же тяжеловесна, как и окружающие ее предметы; сумрачный нейтральный фон, написанный широкими стремительными мазками, не имеет самостоятельной ценности, а лишь оттеняет крупное лицо с четко обозначенными чертами. В этом “натюрморте“ есть драматическое начало, которое принципиально отсутствует и у импрессионистов, и у фовистов.

Это можно сказать о любой работе Воловика: драматизм. Таковы все его портреты, почти все пейзажи и натюрморты: опущенные плечи, падающие вниз линии, крупные тяжелые предметы, сопоставленные друг с другом. Излюбленные цвета - коричневое, зеленое, синее, фиолетовое и иногда красное как знак тревоги, как вырвавшееся изнутри напряжение. Но это - основная гамма художников Парижской школы, что совершенно естественно, потому что Воловик одновременно и один из участников процесса ее возникновения, и ее порождение, какие бы другие источники в живописи его ни привлекали и насколько бы он сам ни считал себя независимым от школ: при всех реминисценциях он прежде всего экспрессионист Парижской школы.

Французский вариант экспрессионизма отличался от немецкого, но возник параллельно ему и независимо от него. Распространено мнение, и видимо, справедливое, - что экспрессионизм Парижской школы обязан своим возникновением художникам-евреям, эмигрантам из разных стран: они принесли в искусство свою внутреннюю

напряженность, свои душевные переживания и противоречия, Обнаженная - натюрморт (1929) страсть, сдерживавшуюся в детстве строгостью традиционных установлений.

Однако часто упускается из вида второй фактор, сыгравший большую роль в творчестве тех евреев-эмигрантов, которые приехали из России: влияние русской культуры.

В отношении Воловика оно было несомненным, причем это скорее относится к литературе, чем к живописи. Как для всякого русского интеллигента - а просвещенные российские евреи безусловно принадлежали к ним, - литература была чрезвычайно важной частью его жизни и во многом определяла его мировоззрение. Мы располагаем и документальными свидетельствами этого - воспоминаниями современников о той огромной роли, которую играли для Воловика его любимые писатели и поэты - Чехов, Пушкин, Блок; и еще Рильке, в творчестве которого он выделял прежде всего его связь с русской литературой и с русским пониманием мира, этой литературой воспитанным (9). Но мы располагаем и другим документальным свидетельством - картинами самого Воловика. От картин Воловика исходит ощущение сопричастности. Мы словно находимся внутри картины, аура которой мягко обволакивает нас.

Это похоже на атмосферу чеховского театра, где актеры не играют перед публикой, а переживают пьесу вместе с ней, приглашая безмолвных партнеров принять участие в действии“9. Это впечатление француза, человека, видящего влияние русской культуры со стороны и потому воспринимающею самое характерное, прежде всего бросающееся в глаза. Конечно, экспрессионизм Воловика отличается от экспрессионизма Сутина, Модильяни или позднего Руо: неистовство, страсть, отчаяние и разочарование чужды ему, так же как и радостное, оптимистическое восприятие действительности. Как и у других французских экспрессионистов, творчество Воловика пронизано ощущением надвигающейся катастрофы, а его герои тоже чувствуют себя дискомфортно в этом мире; но его живопись - драма, а не трагедия; там, где другие живописцы кричат от боли и ярости, он глубоко печалей. Воловик не считает для себя возможным испускать вопль - он слишком закрыт, слишком интравертен для этого; его экспрессионизм - внутренняя напряженность души, напряженность печали. Картина Воловика, написанная в 1936 году, — “Рассыльный“ — почти буквально повторяет одного из “Слуг“ Сутина из серии конца 20-х годов. Но если у Сутина этот портрет - апокалиптическое видение, некто, принадлежащий страшному будущему, почти карикатура на человека; если Сутина не интересует ни психология, ни социальная принадлежность изображенною им “Слуги" - он видит в нем лишь один из элементов безумною мира, - то Воловик пишет прежде всего человека - усталого, растерянного деревенского мальчика, на котором нелепо и неуклюже выглядит форменная одежда гостиничною рассыльного, похожая на военную форму; это человек, вырванный из своей среды и оставшийся чужим там, где он очутился.

В отличие от своих прославленных современников, Воловик не открыл новых путей в живописи; он полностью принадлежал своему времени и пользовался тем живописным языком, который был этому времени свойственен. Но он упрямо следовал собственным ощущениям в искусстве, имея мужество не пытаться, в погоне за славой, быть более “современным44, чем то было присуще его человеческой натуре, он оставался самим собой.

Примечания

1. Mazars P., Juin H. Volovick. Paris, 1979

1. Mazars P., Juin H. Volovick. Paris, 1979

Это единственная существующая монография, посвященная творчеству Л.Воловнка. Все ссылки в статье относятся к этому изданию.

2. Там же. С.32.

3. Там же. С.89.

4. Там же. С.25.

5. Там же. С.92.

6. Там же. С.92.

7. Р.Мazars. La musique de chambre de Volovick. С. 19.

8. Н.Juin. Указ. статья. С.54, 60.

9. Р.Маzars. Указ. статья. С. 10-11.

2. Там же. С.32.

3. Там же. С.89.

4. Там же. С.25.

5. Там же. С.92.

6. Там же. С.92.

7. Р.Мazars. La musique de chambre de Volovick. С. 19.

8. Н.Juin. Указ. статья. С.54, 60.

9. Р.Маzars. Указ. статья. С. 10-11.

Евреи в культуре Русского Зарубежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе / Сост. и изд. М. Пархомовский. Т. 3. Иерусали, 1994. С. 392–401.